BLOG

ブログ

【身体がだるい】寒暖差疲労は自律神経を整えるツボで改善

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2023年07月19日

更新日:2024年09月18日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

涼しい部屋にいるのに身体がだるく感じたら寒暖差疲労

炎天下の屋外を避けて涼しい室内にいるにも関わらず「なんだか身体がだるい」「寝ても疲れがとれない」といった身体の不調を感じたら冷房による「寒暖差疲労」の可能性があります。

今回は冷房(エアコンなど)と関係のある寒暖差疲労について「【身体がだるい】寒暖差疲労は自律神経を整えるツボで改善」と題して解説します。

屋外の炎天下と冷房の効いた部屋を行き来すると起こる

寒暖差疲労は真夏の屋外の炎天下とエアコンの効いた涼しい部屋を行き来することで起こります。

暑さと寒さを繰り返すことで体温調節を行っている自律神経が疲労を起こしてしまい、自律神経症状が起こるようになります。

とくに症状の中で特に起こりやすいのが疲労感、倦怠感などの身体的な症状です。

とくに身体に負担がかかるような無理な生活をせず、涼しい部屋で休んでいても「なんだか毎日身体がだるい、疲れやすい」という症状が起きたら寒暖差疲労だと考えられます。

寒暖差疲労が続くと冷房病になる可能性も

このように身体には、暑さ、寒さに対応して体温を一定に保つ働きが備わっており、この働きをコントロールしているのが自律神経です。

ところが冷房(エアコン、クーラー)で身体が冷え過ぎたり、冷房のきいた屋内と炎天下の屋外を頻繁に出入りすると、自律神経が混乱して、うまく働かなくなってしまいます

これによって起こるのが、手足の冷え、頭痛、だるさ、肩こり、腰痛、便秘、下痢、肌荒れといった冷房病です。

自律神経はホルモンや免疫の働きとも深く関っているので、かぜをひきやすくなったり、女性では月経不順や月経痛の原因にもなります。

寒暖差疲労や冷房病の症状について

冷房病で起こりやすい自律神経症状は以下の通りです。

□疲れやだるさが取れない

□肩こり、首こりがする

□手足が冷える(とくに末端の冷え)

□膝や腰が痛む

□食欲不振

□下痢もしくは便秘をしている

□足がよくむくむ

□月経不順

冷房で起こる寒暖差疲労は自律神経を治す

このような寒暖差疲労や冷房病は身体が冷えて新陳代謝も低下しているため自律神経の働きも鈍くなっています。

改善のためには機能低下した自律神経の働きを促すことが重要です。また冷えた身体を温めて血流やリンパの流れを高めることも大切です。

寒暖差疲労に効果的なツボを紹介

【寒暖差疲労に効果的なツボ】

・陰陵泉(いんりょうせん)・・・脛の骨の内側上端にある

【ツボマッサージのポイント】

親指でツボの周囲を押してとズーンと響くポイントがあります。

響くところを見つけたらじっくりと5秒間指圧したあとに力を緩めずに小さく円を描くようにマッサージしてみてください。

深呼吸を行いながらこれを3セット行います。

寒暖差疲労は自律神経を治す鍼灸治療が効果的

このような寒暖差疲労や冷房病は東洋医学に基づく鍼灸治療が効果的です。

東洋医学は「自律神経の不調」と一括りで考えず、患者様の体質や状態を詳しく調べて適切な治療方法を導くメリットがあります。

そのため当院でも患者様の体質や状態を問診と検査でお調べしたうえで治療を始めます。

この正確な問診と検査によって使用する東洋医学のツボを選定し効果を高めます。

ぜひ、寒暖差疲労や冷房病でお悩みの方は当院の鍼灸治療を受けてみてはいかがでしょうか。

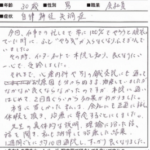

当院で患者様の治療実績はこちらから

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問