BLOG

ブログ

寝起きに寂しい気持ち|朝起きた時の不安感を解消させる知恵袋

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2022年10月22日

更新日:2024年12月13日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

- 1 寝起きの不安感の症状に適切なアドバイス

- 2 ストレスによる不安感の原因は東洋医学で対処する

- 3 寝起きに起きる不安感は心臓の不調

- 4 寝起きの不安感は全身にも影響を与える

- 5 朝にネガティブな不調が起こるのは自律神経の周期性が関係

- 6 不安感が起こる原因は消化機能の病気?

- 7 胃腸の疲れを感じていたら強い不安感に要注意

- 8 不安で居ても立っても居られなくなり気分転換したくなる

- 9 熱中症などによる大量の発汗でも不安感や動悸が起こるので要注意

- 10 【治療効果の高いツボと対処法】早朝に強い不安感で目が覚める(40代男性)

- 11 当院最新の症例報告と知恵袋

- 12 当院で患者様の治療実績はこちらから

- 13 強い不安や寂しさの症状に東洋医学の鍼灸治療

- 14 関連する記事

寝起きの不安感の症状に適切なアドバイス

「朝起きた時の不安感がつらい」

「朝起きたら寂しい気持ちになる」

「明け方にソワソワして目が覚める」

「寝起きにモヤモヤする」

このような症状でお悩みの方はおられないでしょうか。

今回は「寝起きに寂しい気持ち|朝起きた時の不安感を解消させる知恵袋」と題して朝に不安感や寂しさが起こるメカニズムを東洋医学の考えで解説します。

ストレスによる不安感の原因は東洋医学で対処する

このような不安感は精神的なストレスや過度な緊張によって出現しますが、東洋医学ではこのような症状を心悸(しんき)と呼びます。

心悸はいわゆる急に胸がドキドキする状態やソワソワする状態もさしているため不安感も心悸で説明します。

また東洋医学ではこの心悸が起こる原因が心臓の栄養不足と考えて対処することがあります。※1

寝起きに起きる不安感は心臓の不調

東洋医学では不安感と動悸は同じ体質(病態)と考えます。どちらも心臓に送る栄養が不足することで心臓の活動が弱くなり不安感が起こります。

動悸は実際に心臓の拍動が速くなるのが体感的にわかりますが、不安感は胸が苦しくなくとも「なんとなくゾワゾワとする」「急に汗が出てきて気持ちが穏やかでなくなる」といった表現をします。

動悸に比べると不安感は精神的な表現に用いるため心拍に関わる不調の心臓との関係がないように思います。

しかし東洋医学は「心臓は精神活動を支配している」と考えるので動悸と同じように精神状態を表す不安感も心臓の不調ととらえることができます。

寝起きの不安感は全身にも影響を与える

![寝起きの不安感は全身症状も同時に起こるでは、具体的に心臓の栄養不足による症状はどのようなものがあるのでしょうか。

以下の通りになります。

[全身症状]

心悸(不安感+動悸)、じっとりと汗をかく、呼吸が短く息切れしやすい、身体がだるくて力がでない、胸がムカムカする、無理に動くと症状が悪化する、めまい、不眠、夢を多く見る

東洋医学では血液は身体の栄養に関わるだけでなく、心の栄養(精神安定)にも関わりがあります。

よって心臓にその供給が減ってしまうと不眠症状や夢を多く見る(多夢)といった症状など精神面にも影響が出やすくなります。

【注釈】とくに女性は生理周期で出血するため血液の不足が起こりやすいため心臓の栄養不足の症状が起きやすい傾向があります。](https://comlabollc.co.jp/blog/wp-content/uploads/2024/06/eq10-2024-06-18T115737.275-300x169.jpg)

では、具体的に心臓の栄養不足による症状はどのようなものがあるのでしょうか。

以下の通りになります。

[全身症状]

心悸(不安感+動悸)、じっとりと汗をかく、呼吸が短く息切れしやすい、身体がだるくて力がでない、胸がムカムカする、無理に動くと症状が悪化する、めまい、不眠、夢を多く見る

東洋医学では血液は身体の栄養に関わるだけでなく、心の栄養(精神安定)にも関わりがあります。

よって心臓にその供給が減ってしまうと不眠症状や夢を多く見る(多夢)といった症状など精神面にも影響が出やすくなります。

【注釈】とくに女性は生理周期で出血するため血液の不足が起こりやすいため心臓の栄養不足の症状が起きやすい傾向があります。

朝にネガティブな不調が起こるのは自律神経の周期性が関係

この不安感は朝、食後、夕方、就寝前など時間帯によって出現することは多くあります。

この「時間帯によって症状が出現する」というのは自律神経の不調の特徴になります。

自律神経は健康であれば就寝中に身体を休めるために高まっていた副交感神経が朝の起床に向けて静まり、就寝時に静まっていた交感神経が徐々に日中の活動に向けて朝に高まるという交感神経と副交感神経の切り替わりがスムーズに行われます。

しかし、自律神経の周期性のリズムが乱れていると、切り替わりのタイミングのときに上手く切り替われずに乱れを起こしてしまいます。

この乱れが不安感や動悸となって症状が出現してしまいます。※2

不安感が起こる原因は消化機能の病気?

心臓は血液を全身に送る働きを担っていますが、その心臓の原動力も血液で送られる栄養になります。

そのため日々の生活で消耗する栄養が補充・補給できないことが原因で起こります。

とくに病気もしていないのに急に不安感に襲われるのはなぜだろうと疑問をもたれる方もおられます。

しかし、不安感や動悸に関していえば突然起きているわけではなく、かならず前兆としての症状が起きています。

この前兆は食欲不振、下痢や便秘といった消化器系の働きの不調から始まることが多いとされています。

胃腸の疲れを感じていたら強い不安感に要注意

東洋医学では強い不安感が起こる過程に胃腸の消化不良があると指摘しています。

胃腸の消化不良が長期化すると飲食物から効率的に栄養を生成することが難しくなり結果として心臓に栄養を与えられずに強い不安感が起こるというのがその過程になります。 例えば、「日ごろから思い悩んで胃がキリキリする」「食べ過ぎ飲み過ぎで胃腸が弱っている」「緊張すると食欲がわかない」といった症状がある人は不安感が起こりやすい体質(病態)といえるでしょう。※3

不安で居ても立っても居られなくなり気分転換したくなる

このような寝起きの不安感、寂しさが起こる方の特徴で「家にいると強い不安感が強くなるので外に出て気分転換がしたくなる」という症状が起こります。

これは閉鎖した家の空間では症状を起こしている自律神経の乱れが完治されないため、開放的な外の空気を吸ったり歩いたりして自律神経の乱れを鎮静させるために起こる生理的な反応といえます。この反応は更年期以降の女性が起こりやすい傾向にあります。

熱中症などによる大量の発汗でも不安感や動悸が起こるので要注意

不安感や動悸は熱中症やうつ熱など大量の発汗でも起こります。

その理由には自律神経は体温調節や発汗の調節も担っているため、急激な体温の上昇などが起こると自律神経が乱れやすく、発汗によって体液が減少するため不安感や動悸が起こりやすくなると考えられます。

そのため真夏の暑い時期などは自律神経が乱れやすく不安感や動悸の症状が起こる時期といえるので注意が必要です。

【注釈】東洋では心臓の栄養をみたす成分を心液(しんえき)と説明します。

発汗などで減少すると不安感や動悸が起こる原因になります。

【治療効果の高いツボと対処法】早朝に強い不安感で目が覚める(40代男性)

【治療の体験者&対処法 】

40代男性で「半年前から早朝になると強い不安感で目が覚める」という訴えでご来院されました。

当院にご来院される前に循環器のクリニックなどで検査をしましたが全て「異常なし」との診断を受けています。

クリニックから抗不安薬を処方され頓服として症状がでたときに服用し抑えている状態でした。当院で改めて問診と検査をすると胃腸の機能が低下し食欲不振も同時に起こっており心臓への栄養が不足していると推測しました。

そのため鍼灸治療では胃腸の機能を回復させ消化吸収能力を高めるように行い改善を促しました。

【主に利用したツボ】

中衝は心臓の働きと密接につながっているツボです。普段から不安感があるときはこのツボを爪揉みすると症状が楽になります。当院ではお灸で刺激します。

・中衝(ちゅうしょう)・・・手の中指の爪の生え際の親指寄りにある。

当院最新の症例報告と知恵袋

【最新情報】

当院では多くの起床時や夕方に起こる不安感や動悸の症状でお悩みの方をみてきました。

このような時間帯によって起こる不調を早期に解消させるためにはポイントがあります。

それは「就寝時間、起床時間、食事の時間を必ず固定する」ということです。

というのも、この不調を起こしている原因には習慣性、規則性で働いている自律神経のリズムが乱れがあります。

そのため交感神経と副交感神経が切り替わるこの3つの時間を固定し、正しい習慣性のリズムに戻してあげることが大切です。

また付け加えるとしたら就寝はできれば23時までに寝るようにし、起床は7~8時に起きるようにしましょう。

当院で患者様の治療実績はこちらから

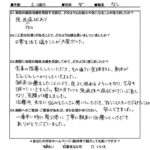

【患者様の声 不安神経症(強迫観念)】

「強い不安感や強迫症状」

20歳女性 神奈川県在住

Q1.当院の鍼灸治療を受ける前は、どのようなお悩みや気になることがありましたか?

強迫性の症状あり

Q2.(上記の状態が)ある事で、どのような嫌な思いをしましたか?

日常生活を送ることが大変だった。

Q3.実際に当院の鍼灸治療を受診してみて、どのように感じましたか?

食事の指導をしていただき、その通りに実践すると、身体がどんどんしっかりしていきました。鍼灸治療をしたことにより、夜よく眠れるようにもなり、不安も減っていきました。数ヶ月たつと強迫性の症状がだいぶ良くなり、笑顔が増えました。治療中、先生に悩みをたくさん聞いていただき、アドバイスもいただけたことが安心できました。

Q4.当院へのご意見・ご要望があれば、ぜひお聞かせください。

一番辛い時に寄り添い、丁寧に親身に治療していただきありがとうございました。

※他にも実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告しています。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

強い不安や寂しさの症状に東洋医学の鍼灸治療

このような症状には自律神経専門で行っている当院の鍼灸治療が効果的です。

お伝えしたように当院では東洋医学に基づき一人ひとりの体質を調べ、体質に合った効果的なツボを利用して鍼灸治療を行います。

鍼灸による的確なツボ刺激により自然治癒力が高まり、自律神経の乱れによる不安感や動悸が改善されます。

「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。

[参考]

※1「心」の病証と治療/和漢全人会花月クリニック

http://kagetsu-clinic.or.jp/kanpou/k_13.html

※2動悸と自律神経の関係/いとう内科循環器科

※3ストレスからくる食欲不振,胃腸では何が起きている?/大正漢方胃腸薬

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて13年勤務(院長職を務める)

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問