BLOG

ブログ

肩こりと喉の痛みの治し方|上咽頭炎は首の後ろのこりをとる

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2025年07月01日

更新日:2025年10月07日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

- 1 慢性上咽頭炎について解説します

- 2 上咽頭は免疫機能がある空気の通り道

- 3 上咽頭炎の症状

- 4 慢性上咽頭炎は見過ごされやすい

- 5 慢性上咽頭炎のセルフチェック

- 6 耳鼻咽喉科における慢性上咽頭炎の診断方法

- 7 胸鎖乳突筋を押して慢性上咽頭炎を調べる

- 8 慢性上咽頭炎が全身の不調を起こす理由

- 9 ①炎症よって関連痛が発生する

- 10 ②自律神経の乱れが要因になる

- 11 ③上咽頭炎が「病巣」となって二次疾患を引き起こす

- 12 慢性上咽頭炎にかかったあとの注意点

- 13 ①刺激の高い物質をできるだけ吸い込まない

- 14 ②首の後ろを冷やさないようにする

- 15 ③1日2回の鼻うがい

- 16 耳鼻咽喉科ではEAT(上咽頭擦過療法)がある

- 17 上咽頭炎は当院の鍼灸治療で改善できます

- 18 慢性上咽頭炎の首こりとのどの痛み【50歳女性 自営業(東京都在住)】

- 19 関連する記事

慢性上咽頭炎について解説します

「のどの痛みや違和感が長く続いている」

「原因の分からない頭痛やめまいが起こる」

「毎日、体のだるさがつらい」

こうした不調の要因は慢性上咽頭炎(まんせいじょういんとうえん)の可能性があります。

慢性上咽頭炎の患者さんを多く診ている自律神経専門の鍼灸院コモラボがメカニズムや予防法を解説します。

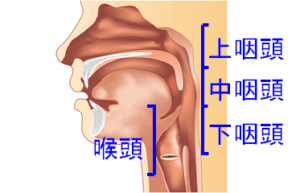

上咽頭は免疫機能がある空気の通り道

風邪をひいたときに、のどの奥に痛みを感じたことはないでしょうか。

この痛みは「のどの奥」ではなく「鼻の奥」に位置する上咽頭で起きています。

上咽頭は、左右の鼻の穴から吸い込んだ空気の流れを下方へ変え、中咽頭を通じてその下の気管へ送る「空気の通り道」の構造をしています。

この上咽頭の表面は繊毛上皮(せんもうじょうひ)で覆われ、空気とともに侵入してくる細菌やウイルスをリンパ球などの免疫機能でやっつける役割があります。

上咽頭炎の症状

この上咽頭に炎症が起きると、いわゆる急性の「のど風邪」が起こります。

医学的には「急性上咽頭炎」といいます。

急性上咽頭炎の症状は以下の通りです。

・のどの奥の痛み

・のどがヒリヒリする

・飲み込むときにのどが痛い

・声がかれて発声しにくい

ウイルス性ののど風邪の場合は、体の免疫機能が働き、ウイルスを攻撃して死滅させることで改善します。

しかし、ウイルスが消滅した後も上咽頭に炎症やうっ血が残る状態を「慢性上咽頭炎」といいます。

慢性上咽頭炎は見過ごされやすい

慢性上咽頭炎は日本独自の概念です。

現在も研究やその概念の普及が進められている段階です。

下記のような代表的な症状が慢性上咽頭炎では挙げられます。

しかし、「耳鼻科を受診したがいつも異常はないと診断される」といったことも多々あります。

まずは、慢性上咽頭炎の可能性をチェックしてみましょう。

慢性上咽頭炎のセルフチェック

・風邪が治ってるのに咳がいつまでも続いている

・のど飴をなめても、のどの痛みが改善しない

・鼻水がのどを流れて落ちる感じがある

・のどの奥が詰まった感じがある

・朝起きると、痰が絡む

・のどが常にイガイガしている

耳鼻咽喉科における慢性上咽頭炎の診断方法

慢性上咽頭炎は一般的な風邪の症状とよく似ています。

しかし、大きな特徴として慢性上咽頭炎を起こしている上咽頭の粘膜はうっ血しているということです。

そこで耳鼻咽喉科で調べる際には、内視鏡で上咽頭の粘膜を観察し、塩化亜鉛溶液という薬剤を染み込ませた綿棒で粘膜をこする方法が行われています。

粘膜がうっ血していると、こすることによって綿棒に血液がにじんでくるため「慢性上咽頭炎である」と診断することができます。

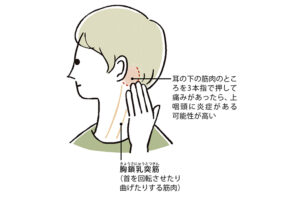

胸鎖乳突筋を押して慢性上咽頭炎を調べる

また自分自身では耳の下にある「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」という筋肉を3本指で押すことで調べることができます。

押して痛みを感じた場合、上咽頭に炎症が起きている可能性が高いと考えます。

「慢性上咽頭炎かもしれない」と感じたら、ぜひ当院にご相談ください。

慢性上咽頭炎が全身の不調を起こす理由

慢性上咽頭炎は風邪と見分けがつきにくい症状が現われます。

しかし、下記のようにそれ以外にも様々な不調を引き起こします。

・頭痛

・首

・肩こり

・めまい

・全身の倦怠感

・うつ

・過敏性腸症候群

・腎炎

・関節炎

・皮膚炎

このように全身の不調と関係する理由として次の3つが挙げられます。

①炎症よって関連痛が発生する

実際に炎症が起きている上咽頭とは異なる部位に痛みが生じることを関連痛(かんれんつう)といいます。

慢性上咽頭炎では、上咽頭に比較的近い部位である頭、首、肩に頭痛、首こり、肩こりが関連痛で引き起こします。

②自律神経の乱れが要因になる

上咽頭には神経線維が多く存在し、その中でも脳の迷走神経の末端が多く分布しています。

上咽頭に慢性的な炎症が起こると、この迷走神経が刺激され、自律神経系に悪影響を及ぼすとされています。

この自律神経のバランスが崩れると以下のような不調を起こします。

・めまい

・全身の倦怠感

・過敏性腸症候群

・うつ

③上咽頭炎が「病巣」となって二次疾患を引き起こす

ウイルス感染で上咽頭にある免疫をつかさどる細胞が活性化すると炎症物質が産生されます。

その炎症物質が血流に乗って全身を巡ると、腎臓や関節、皮膚なども同様に炎症を引き起こす場合があります。

この場合、上咽頭炎を「病巣炎症(びょうそうえんしょう)」、それによって生じた腎炎、関節炎、皮膚炎などを「二次疾患」と呼びます。

慢性上咽頭炎にかかったあとの注意点

慢性上咽頭炎は、急性ののど風邪(急性上咽頭炎)をきっかけに発症によって悪化するケースが多くみられます。

まずは風邪をひかないように普段から予防することが大切です。

しかし、風邪をひいた後は睡眠不足、ストレス、疲労の蓄積などを極力避けるようにします。

これらは免疫力が低下させる要因となります。

免疫力が低下すると風邪が治りにくくなり、上咽頭炎が慢性化しやすくなるためです。

①刺激の高い物質をできるだけ吸い込まない

タバコの煙や粉塵、黄砂など刺激性の高い物質はリンパ球を活性化させ、炎症を起こす要因となります。

②首の後ろを冷やさないようにする

首が冷えることは慢性上咽頭炎を悪化させる要因の一つと考えられています。

改善と予防には首の後ろを温めるようにしましょう。

温めることで上咽頭の血流が促進され、うっ血状態の改善が期待できます。

夏場は冷房のきいた室内で首を冷やさないよう心がけましょう。

③1日2回の鼻うがい

自分でできる慢性上咽頭炎の改善と予防ですすめなのが「鼻うがい」です。

上咽頭だけでなく、鼻腔(びくう)全体を洗浄することで、炎症の原因になる粉塵やアレルゲンなどを洗い流す効果があります。

鼻うがい用の洗浄液や、水に溶かして使う粉末などの市販品を利用するとよいでしょう。

1回につき200cc程度の量を目安にすると、十分に洗浄することができます。

起床時やお風呂上りなど、1日2回を目安に行いましょう。鼻うがいには次の2つの方法があります。

耳鼻咽喉科ではEAT(上咽頭擦過療法)がある

医療機関での治療では「EAT:上咽頭擦過療法(じょういんとうさっかりょうほう)」が普及してきています。

これは前述の診断法と同様に、塩化亜鉛溶液を染み込ませた綿棒で上咽頭を強めにこするものです。

この方法により、うっ血を取り除く瀉血(しゃけつ)作用、迷走神経を刺激し、自律神経を調整する作用、炎症を抑える作用の3つが期待できます。

上咽頭炎は当院の鍼灸治療で改善できます

このような慢性上咽頭炎には鍼灸治療が効果的です。

慢性上咽頭炎は西洋医学的な薬物療法やマニュアル通りの治療(Bスポット療法)では良くなりません。

改善のためには一人ひとりの体質の違い、生活環境の違いなどを考慮した治療が必要です。

それが可能なのが当院の鍼灸治療による自律神経の調整です。

ぜひ、長引く慢性上咽頭炎や再発、予防などでお悩みの方はご相談ください。

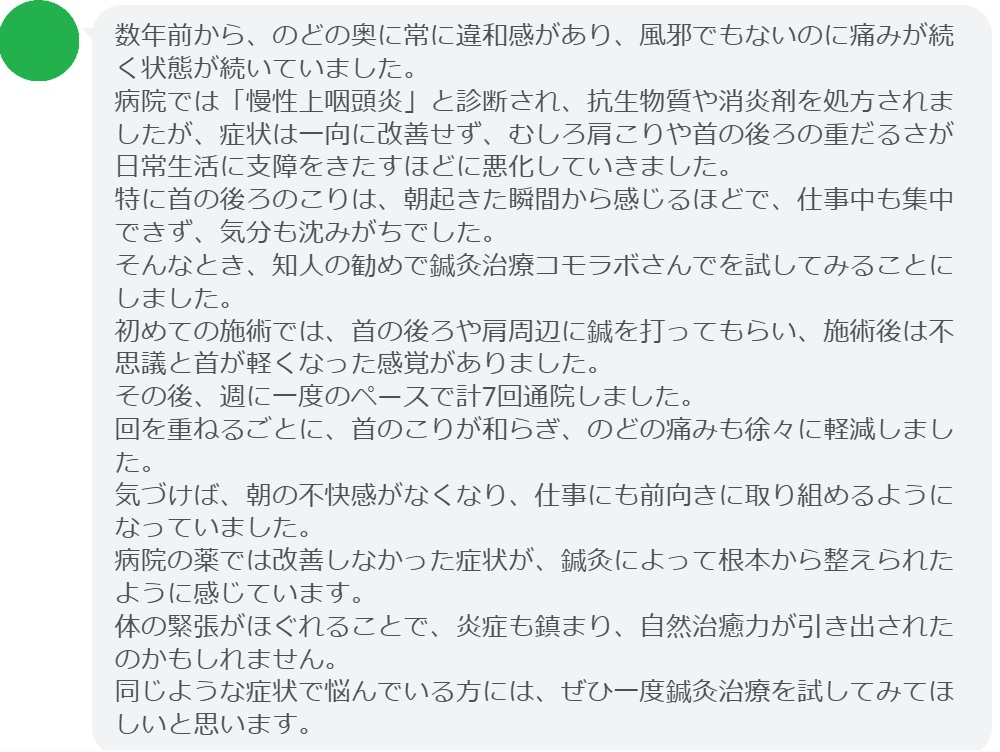

慢性上咽頭炎の首こりとのどの痛み【50歳女性 自営業(東京都在住)】

【慢性上咽頭炎の首こりとのどの痛みが改善された方の感想(口コミレビュー)】

・東京都在住/50歳女性

数年前から、のどの奥に常に違和感があり、風邪でもないのに痛みが続く状態が続いていました。

病院では「慢性上咽頭炎」と診断され、抗生物質や消炎剤を処方されましたが、症状は一向に改善せず、むしろ肩こりや首の後ろの重だるさが日常生活に支障をきたすほどに悪化していきました。

特に首の後ろのこりは、朝起きた瞬間から感じるほどで、仕事中も集中できず、気分も沈みがちでした。

そんなとき、知人の勧めで鍼灸治療コモラボさんでを試してみることにしました。

初めての施術では、首の後ろや肩周辺に鍼を打ってもらい、施術後は不思議と首が軽くなった感覚がありました。

その後、週に一度のペースで計7回通院しました。

回を重ねるごとに、首のこりが和らぎ、のどの痛みも徐々に軽減しました。

気づけば、朝の不快感がなくなり、仕事にも前向きに取り組めるようになっていました。

病院の薬では改善しなかった症状が、鍼灸によって根本から整えられたように感じています。

体の緊張がほぐれることで、炎症も鎮まり、自然治癒力が引き出されたのかもしれません。

同じような症状で悩んでいる方には、ぜひ一度鍼灸治療を試してみてほしいと思います。

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問