BLOG

ブログ

頭に冷たい水が流れる感覚|頭がサーッと冷たく感じる原因

- カテゴリ:

- 頭や顔の悩み

公開日:2024年04月18日

更新日:2025年08月01日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

頭がサーッと冷たくなるのは頭冷という状態

「頭に冷たい水が流れる感覚がある」

「急に頭がサーッと冷たくなることがある」

「スーッと後頭部が冷たく感じる」

このような頭の冷えでお悩みの方はおられないでしょうか。

東洋医学では「頭冷(とうれい)」と呼び、不調の一つと考えられています。

頭冷とは「頭部の冷えを自覚し、帽子や衣類などで頭を覆うと症状は軽減し、冷たい風にさられれると悪化する」というものです。

また頭冷は頭痛やめまい症状が付随することが多い傾向にあります。

今回は「頭に冷たい水が流れる感覚|頭がサーッと冷たく感じる原因」と題して頭冷や頭が冷える生理学的なメカニズムと東洋医学的な観点を解説します。

頭皮が冷える原因には血流が関係している

頭皮が冷えるのは手足の冷えと同様に、血液が十分に頭部に運ばれていないことが大きな原因になります。

とくに頭皮は、皮膚が薄く毛細血管が多く集まっている部分であるため、身体が冷えて血管が収縮すると血流が悪化しやすい傾向にあります。

こういった血流に関わる頭皮の冷えを引き起こす原因には次の4つの主な要因があげられます。

筋肉量が低下して血行不良になる

身体の熱の多くは筋肉量と運動量によって生み出されます。

そのため、運動不足だと筋肉量が減少してしまい、必要な熱量を十分に作り出すことができません。

この熱量が足りなくなれば、手足だけでなく頭皮も冷えやすくなり、どんどん冷えに拍車がかかってしまいます。

とくに女性は、子宮や卵巣など生殖器に関わる下腹部への血流が滞りやすく、それに付随して頭皮を含む末端まで血液が届きにくい傾向があります。

また女性は男性に比べ元々の筋肉量が少なく脂肪がつきやすい性質を持っているため、頭皮の冷えに陥りやすいと考えられます。

パソコン、スマートフォン、タブレット端末による目の疲れ

目と頭皮は一見すると関係ないようにも思えますが、実は目が疲れてしまうと頭皮の血流が悪化することがあります。

パソコンやスマートフォン、タブレット端末を長時間使用すると、目の周りの筋肉が緊張しこってしまいます。

そうなると目の周りから頭皮へと伸びる血管を圧迫し血流が悪くなり、頭皮への血流が滞ることになります。

このように目の周囲にある血管は、顔面部はもちろん、頭皮などさまざまな部分と繋がっています。

そのため、眼精疲労が頭皮だけでなく、結果として全身の冷えを引き起こしてしまう場合もあることを覚えておきましょう。

同じ作業姿勢が続いて筋肉がこってしまう

オフィスで1日中座りっぱなしデスクワークの人も方は少なくないのではないでしょうか。

また、新型コロナウイルスの影響で、自宅でのリモートワークになり、身体に合わないデスクやイスでの作業が中心になった方も多いと思われます。

長時間ずっと同じ姿勢でデスクワークをしていると、使われる筋肉が同じ場所に集中してしまい筋肉がこわばり、血行が悪くなる傾向にあります。

とくに長時間足を下ろしたままの座り体勢だと、臀部の付け根にある太い血管が圧迫されてしまい、末端まで伸びる血流が滞りやすくなります。

デスクワークをしていると、部屋は暖かいのに、足先だけがヒヤヒヤと冷たいと感じたことはないでしょうか?

もしそう感じていたら末端まで十分に血液が流れておらず、頭皮を含む末端の冷えが起こっている状態です。

身心のストレスが血管を収縮させ血行不良が起こる

現代人は、多忙な仕事などでストレスを抱えている人が多くいます。

身体的ストレス、精神的ストレスは、自律神経である交感神経を過剰に働かせて血管を収縮させてしまいます。

結果として血液の流れが悪くなり身体の冷えを引き起こしてしまいます。

頭皮にも自律神経に調節されている細い血管が密集しているため、血管の収縮が頭皮の冷えの大きな要因になってしまいます。

東洋医学で解説する頭冷という状態

![東洋医学で解説する頭冷という状態東洋医学で考えられる頭の冷え(頭皮の冷え)は大きく分けて2つの原因があります。

1つ目は頭部が寒冷刺激にさらされること・2つ目は頭部の温める力が不足した結果冷えが生じることが挙げられます。

今回は東洋医学の専門用語を用いて解説します。

①厥陰中寒(けついんちゅうかん)

外からの寒冷刺激(主に冷気)が体内に侵入してしまう状態。

侵入した寒冷刺激が頭頂部につながる経絡(東洋医学的なエネルギー・栄養分の運搬ルート)へと到達してしまうと頭冷が生じてしまう。

[厥陰中寒の主な症状]

・冷え症状が強い

・顔色が青白い

・四肢の冷えが目立っている

・発症が急激であり頭冷や頭痛は強く起こるが短時間で治まることが多い。

②督脈虚寒(とくみゃくきょかん)

頭冷頭頂部に連なる経絡のトラブルが原因となって起こる(①とは別ルート・督脈というルート)

督脈は全身を温める力やエネルギーを総括する特徴があります。

しかし、慢性疲労や長期的に病気を患うことなどで督脈上のエネルギーが損傷してしまい、温める力が不足して頭頂部の冷えが生じます。

[督脈虚寒の主な症状]

・背中や腰にも冷えが起きている

・頭冷含めて身体を温めることで症状が軽減することが多い

・発症は緩やかであり、症状はさほど強くはないが長く続くことが特徴である。

※体質によっては頭頂部が熱くなる「頭部内うつ熱」という状態が起こることもあります。

詳細な情報は下記のリンクからご覧ください。](https://comlabollc.co.jp/blog/wp-content/uploads/2024/03/eq10-2024-03-23T123257.446-300x169.jpg)

東洋医学で考えられる頭の冷え(頭皮の冷え)は大きく分けて2つの原因があります。

1つ目は頭部が寒冷刺激にさらされること・2つ目は頭部の温める力が不足した結果冷えが生じることが挙げられます。

今回は東洋医学の専門用語を用いて解説します。

①厥陰中寒(けついんちゅうかん)

外からの寒冷刺激(主に冷気)が体内に侵入してしまう状態。

侵入した寒冷刺激が頭頂部につながる経絡(東洋医学的なエネルギー・栄養分の運搬ルート)へと到達してしまうと頭冷が生じてしまう。

[厥陰中寒の主な症状]

・冷え症状が強い

・顔色が青白い

・四肢の冷えが目立っている

・発症が急激であり頭冷や頭痛は強く起こるが短時間で治まることが多い。

②督脈虚寒(とくみゃくきょかん)

頭冷頭頂部に連なる経絡のトラブルが原因となって起こる(①とは別ルート・督脈というルート)

督脈は全身を温める力やエネルギーを総括する特徴があります。

しかし、慢性疲労や長期的に病気を患うことなどで督脈上のエネルギーが損傷してしまい、温める力が不足して頭頂部の冷えが生じます。

[督脈虚寒の主な症状]

・背中や腰にも冷えが起きている

・頭冷含めて身体を温めることで症状が軽減することが多い

・発症は緩やかであり、症状はさほど強くはないが長く続くことが特徴である。

当院最新の症例報告と知恵袋

【最新情報】

最近当院での臨床経験でこのような頭が冷たくなる症状の解消には首から背中にかけての筋肉のこりを解消させることが効果的であるとわかってきました。

解剖生理学の観点からみるとこの首から背中にかけてのこりは「交感神経幹」という自律神経の交感神経が密になっているポイントに悪影響を与えていると推測します。

そのためこの交感神経幹を刺激している筋肉のこりを解消すれば自律神経の働きがスムーズになり頭への血流が正常化します。

当院にご来院されるこの症状の方の多くは共通して首から背中の筋肉がこっている傾向にあります。

頭が冷たくなる不調を改善するには東洋医学の鍼灸

このような頭が冷たくなる頭冷を完治させるには東洋医学に基づく鍼灸治療が効果的です。

東洋医学ではこのような血流の低下を改善するには「自律神経の正常化と血流改善」と考えられています。

そのため当院ではこの改善を目的とした一人ひとりの体質に合った効果的なポイントに鍼灸治療を行います。

当院の鍼灸治療は病院の薬物療法やマニュアル通りの治療ではできない柔軟な鍼灸治療で効果を引き出します。

「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。

頭に冷たい感覚がする【47歳女性 会社員(群馬県在住)】

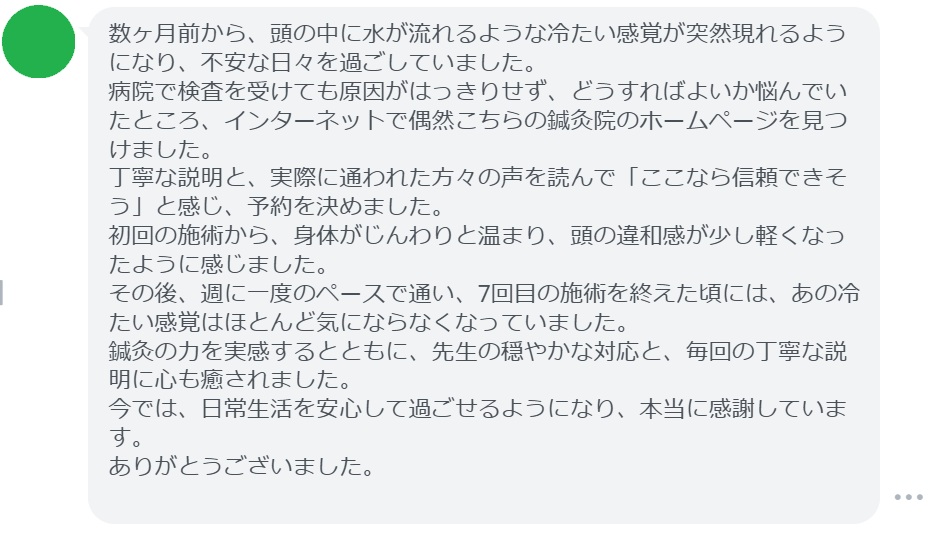

【頭に冷たい感覚がする症状が改善された方の感想(口コミレビュー)】

・群馬県在住/47歳女性

数ヶ月前から、頭の中に水が流れるような冷たい感覚が突然現れるようになり、不安な日々を過ごしていました。

病院で検査を受けても原因がはっきりせず、どうすればよいか悩んでいたところ、インターネットで偶然こちらの鍼灸院のホームページを見つけました。

丁寧な説明と、実際に通われた方々の声を読んで「ここなら信頼できそう」と感じ、予約を決めました。

初回の施術から、身体がじんわりと温まり、頭の違和感が少し軽くなったように感じました。

その後、週に一度のペースで通い、7回目の施術を終えた頃には、あの冷たい感覚はほとんど気にならなくなっていました。

鍼灸の力を実感するとともに、先生の穏やかな対応と、毎回の丁寧な説明に心も癒されました。

今では、日常生活を安心して過ごせるようになり、本当に感謝しています。

ありがとうございました。

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問

おでこが、寒い。

匿名様

コメントありがとうございます。

「おでこが、寒い」との症状でお悩みのようですね。

このおでこの寒さも「頭冷」という症状に含まれます。

匿名様のご年齢や性別を教えていただけるともう少し詳しくお伝え出来ますのでお教え頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

頭の横(右の方)が寒い様な感覚になる事があ多く、大体何秒かで治るのですが、今は頭がずっと寒い様な感覚になっています。対処法方と、考えられる原因を教えて頂けませんか。ちなみに、私の性別は女で、年齢は11歳です。

とここ様

コメントありがとうございます。

「頭の横(右の方)が寒い様な感覚になる」でお悩みとのこと承知いたしました。

おそらくこちらの症状は本ブログで紹介している「頭冷」という状態ではないかと思います。

11歳の女性で発症していることを考慮すると原因には、「成長段階で脳が大きくなるときに自律神経の働きが追い付かないために自律神経症状が発生する」というものがあります。

対処法としましては東洋医学の経絡に「三焦経(さんしょうけい)」というエネルギー線があります。

この三焦経の頭部のエネルギー線に対して爪楊枝を束にした爪楊枝鍼でチクチクと刺激してみてください。

「三焦経」、「つまようじ鍼」で検索すれば情報は出てきます。

またわからないことがあればご返信お待ちしております。

宜しくお願い致します。

左眉の真ん中あたりの生え際から5センチくらい上が1日のうちで数秒ですが、水が落ちてきたかなと思う感じで冷たく感じます

(2025/4くらいから急に)

たまにですが、頭がぼっーとする気がします

めまいというほどではないです

2024/11に左耳を耳下腺腫瘍(良性)で手術しましたが、現在でもたまに耳のあたりはじーんと痛くなることもあります

現在、52歳です

対処法を教えていただけると助かります

宜しくお願いします

匿名 様

コメントありがとうございます。

・左眉の真ん中あたりの生え際から5センチくらい上が1日のうちで数秒ですが、水が落ちてきたかなと思う感じで冷たく感じる

・頭がぼっーとする

・耳のあたりはじーんと痛くなる

との不調でお悩みとのこと承知いたしました。

現在52歳とのことですが、ご年齢と全て頭部を中心とした不調であることを考えると東洋医学的には「陰虚(いんきょ)」という病態の可能性があります。

陰虚の方には当院では漢方で「六味丸(ろくみがん)」を勧めております。

ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

鈴木

頭部が冷たい感覚がある

つな様

コメントありがとうございます。

頭部が冷たい感覚があれば自律神経症状の可能性があります。

その場合は当院の鍼灸治療で改善できますのでぜひご検討宜しくお願い致します。

鈴木