BLOG

ブログ

慢性上咽頭炎の体験談|東京で慢性上咽頭炎を治す鍼灸院

- カテゴリ:

- 頭や顔の悩み

公開日:2022年11月21日

更新日:2024年12月18日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

慢性上咽頭炎は多岐にわたる自律神経の症状が起こる

慢性上咽頭炎とは、喉の一番上の天井で鼻の奥にある上咽頭部というところにウイルスや細菌などにより炎症が起こっている状態です。

症状は後鼻漏(鼻水)や鼻閉(鼻詰まり)、副鼻腔炎、鼻声、咽頭痛・違和感といった耳鼻咽喉科的な症状が主になります。

さらに咳ぜんそく、ぜんそく様気管支炎といった呼吸器疾患や逆流性食道炎、胃酸過多症、ストレス性胃腸炎など胃腸内科疾患も併発します。

他にも顎関節痛(顎関節症)、舌痛、多歯痛など歯科口腔外科的疾患や片頭痛、目の奥の痛み、肩こりや首こり(ストレートネック)と様々な症状の原因となっていることがあります。※1

慢性上咽頭炎は自律神経の乱れで起きている

これら慢性上咽頭炎の症状は多岐に亘るため根本的な原因は自律神経失調症が考えられます。

ウイルスや細菌による感染によって炎症反応が起きているのは上咽頭部であることには間違えないのですが、慢性上咽頭炎が発症している原因は自律神経失調症による免疫力と自然治癒力の低下です。

身体の免疫力と自然治癒力が低下しているために炎症が治まらず慢性上咽頭炎が改善しないのです。

この状態のままでBスポット療法や鼻うがいをして一時的に症状が抑えられたとしてもまた発症してしまいます。

慢性上咽頭炎で起こりやすい後鼻漏

慢性上咽頭炎の症状で起こりやすいのが後鼻漏です。

後鼻漏とは慢性上咽頭炎の炎症反応によって過剰に分泌された鼻水が喉まで流れ落ちてくる状態をいいます。

鼻水が喉へ流れ込む際の不快感だけでなく、喉や気管などの粘膜を鼻水が傷つけ炎症を起こすこともあるため注意が必要です。

慢性上咽頭炎に咳ぜんそく、ぜんそく様気管支炎が発症しやすいのはこの後鼻漏も関係しています。

また加齢により嚥下機能が低下していると、後鼻漏によって生じた痰が咽頭に残り、強い咽頭痛や咽頭違和感などの炎症反応も起こることもあります。

自律神経の乱れで起こる易疲労(神経疲労)

また慢性上咽頭炎の方で自律神経の機能低下によって起こりやすい症状に易疲労があります。

「動いてもすぐに疲れて横になりたくなる」「疲労感が翌日にまで持ち越されて次の日が辛い」といった強い疲労感が発生します。

この易疲労の症状である休息しても回復しにくい原因には疲労が身体的な疲労だけでなく自律神経に関わる精神的な疲労も起きていることにあります。

この自律神経に関わる精神的な疲労を神経性疲労といいます。どんなに積極的な休息で回復を促しているのは身体的な疲労のみです。

「寝ても寝ても疲れが取れない」「少し動いただけでも疲れてしまう」といった疲労感は自律神経に関わる神経性疲労になります。※3

Bスポット治療では慢性上咽頭炎は治らない

このように慢性上咽頭炎の根本的な原因には自律神経失調症が関係しています。

慢性上咽頭炎の多岐にわたる症状は自律神経の機能失調によって起きるものです。

耳鼻咽喉科で行われているBスポット療法(EAT)はあくまでもウイルスや細菌感染による炎症を一時的に抑える対処療法でしかありません。

根本的な原因である自律神経の機能回復にはならないため慢性上咽頭炎も諸々の自律神経失調症も改善しません。※2

上咽頭炎が治っても自律神経の不調が後遺症になる

Bスポット療法(EAT)による上咽頭炎の完治の基準は「鼻に挿入する綿棒に出血が付いているかいないか」になります。

しかし、多くの方が「週2回のペースでBスポット療法(EAT)を行って出血が治まったが、不調が治らない」という訴えをします。

これは自律神経の不調を引き起こした上咽頭炎は治っても自律神経の不調が後遺症として残った状態です。

そのためすでに上咽頭の炎症は完治しているので治すべきは自律神経の不調になります。

東洋医学で治せる慢性上咽頭炎の自律神経症状

東洋医学ではこのような慢性上咽頭炎の症状を呼吸器系に関わる臓腑である「肺」が疲れると起こると考えます。このような病態を「肺虚」といいます。

【肺の特徴】

肺の作用は宣発(噴水のような働き)と粛降(上から下へ降ろす)があります。

宣発と粛降の働きによって全身に栄養素や酸素を行き渡らせ、ガス交換、発汗作用、血液の濾過などを調整します。

また粛降の働きによって便の排泄作用が促進します。

【肺の働き】

①呼吸によって全身に気を巡らせます

②皮膚や毛の穴の開閉を管理し、体の熱を発散して体温調節をしています

③鼻と咽喉に関係しており声帯を管理しています

【気の不調】

宣発作用によって汗を出したり、老廃物を発散させたり、体温調節を肺は行います。

肺の機能が低下すると気の巡りが悪くなり不調が出やすくなります。

①呼吸異常

②倦怠感

③咳嗽

④自汗

【鼻・咽喉の不調】

鼻は呼吸をするために肺と通じており、咽喉は声を出すために肺と通じています。

肺の機能が低下するとこれらの器官に不調が出てきます。

①鼻炎

②嗅覚低下

③鼻づまり

④鼻水

⑤咽喉の炎症

⑥後鼻漏

【治療例&効果の高いツボ 】ウイルス感染後に極端に疲れやすく寝込んでしまう(40代女性)

【治療の体験者&改善方法】

40代女性で「半年前にウイルス感染し、慢性上咽頭炎になってから疲れやすく寝込んでしまう」との訴えでご来院されました。

当院にご来院される前まで耳鼻科にて1週間に2回のペースでBスポット療法を受けていたそうです。

Bスポット療法の初期は上咽頭部の出血が綿棒で確認できていたようですが、現在は出血は止まっています。

そのため慢性上咽頭炎そのものの炎症は収まっており、現在は後遺症の自律神経失調症が残っていると判断しました。

当院では東洋医学的な問診と検査を行い、原因となる症状の体質をお調べしました。

状態は自律神経の乱れによる睡眠の質の低下による心身の慢性疲労と推測しました。

そのため治療方針を自律神経と心身の疲労回復に焦点を当てて鍼灸治療を行い改善を促しました。

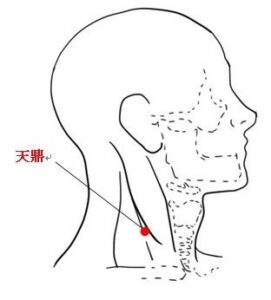

【主に利用したツボ】

・天鼎(てんてい)・・・のど仏のすぐ下の軟骨(輪状軟骨)と同じ高さで、横首の筋肉(胸鎖乳突筋)の後側のへり。

当院で患者様の治療実績はこちらから

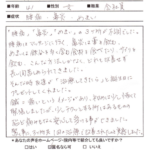

【患者様の声 慢性上咽頭炎】

「慢性上咽頭炎で後鼻漏とめまいに悩んでいる」

41歳 女性 埼玉県 在住

「腰痛」「鼻炎」「めまい」の3ケ所が不調でした。腰痛はマッサージに行く、鼻炎は薬を飲む、めまいは鉄分を多く含む食材を食べたりサプリを飲む、こんな方法しかなく、どれも改善せず長い間苦しめられてきました。そんな時、友達が「治療してきたら」と誕生日にプレゼントしてくれました。鍼=痛い、というイメージがあり、初めは少し怖くて緊張しましたが、少しチクッとする所はあるものの、殆ど痛みもなく安心して受ける事ができました。驚く事に、3ケ所共1回の治療で改善されたのを実感しました。

※他にも実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告しています。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

上咽頭炎を治すための自律神経の改善は鍼灸治療が優れている

このように慢性上咽頭炎は自律神経失調症によって起きてる一つの炎症反応です。

根本的な原因は自律神経の機能低下です。

改善のためにはBスポット療法や鼻うがいなどの対処療法ではなく自律神経の乱れを治す必要があります。

東洋医学ではこの自律神経の機能を回復させる体質改善ができます。

当院でも行っている東洋医学に基づく鍼灸治療は一人ひとりに合った体質を診断し的確に治療を行います。

「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。

[参考]

※1慢性上咽頭炎/日本病巣疾患研究会

https://jfir.jp/chronic-epipharyngitis/

※2 Bスポット療法について/ みやけ耳鼻咽喉科

http://www.miyake-jibika.com/epipharyngeal-abrasive-therapy/

※3 のどの痛みだけでなく全身に影響!?「慢性上咽頭炎」とは / サワイ健康推進課

https://kenko.sawai.co.jp/prevention/202212.html

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問