BLOG

ブログ

後鼻漏のツボ|のどに流れる張り付く後鼻漏はこれで治せ

- カテゴリ:

- 頭や顔の悩み

公開日:2022年11月20日

更新日:2025年09月24日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

喉に張り付く後鼻漏でお悩みの方に適切なアドバイス

「のどに流れて張り付くを後鼻漏が治らない」

「後鼻漏を整体やマッサージで施術しても良くならない」

「後鼻漏を自力で治したいが治し方がわからない」

このような症状でお悩みの方はおられないでしょうか。

最近では慢性上咽頭炎やウイルスや細菌感染の後遺症として慢性的に症状が残るケースが増えています。

命に関わる症状ではないものの心理的なストレスも増大し自律神経失調症につながることもあります。

今回は「後鼻漏のツボ|のどに流れる張り付く後鼻漏はこれで治せ」と題して後鼻漏の原因や正しい治し方などを紹介します。

後鼻漏とは鼻水が喉に流れ落ちること

後鼻漏とは過剰に分泌された鼻水が喉まで流れ落ちてくる状態をいいます。

鼻水が喉へ流れ込む際の不快感だけでなく、喉の粘膜を鼻水が傷つけ炎症を起こすこともあるため注意が必要です。

また加齢により嚥下機能が低下していると、後鼻漏によって生じた痰が咽頭に残り、強い咽頭痛や咽頭違和感などの炎症反応を起こることもあります。

「のどに痰が張り付いている感じがする」「何度も咳払いをしたくなる」というのはこの咽頭部に鼻汁が流れているせいで起こる症状です。

さらに鼻水や痰が気管へ流れると気管支炎や肺炎などの原因となる場合もあります。※1

精神的な不快感から睡眠に支障を来すこともある

後鼻漏とは鼻水が喉へ流れ落ちることをいいます。後鼻漏の症状は以下の通りです。

・鼻水が喉へ流れ込んで来る

・よく咳込む

・痰がからむ

・喉の引っかかり

・喉の違和感

・喉の不快感が強く、食事や睡眠に支障を来す

後鼻漏を出そうとして咳が出る反応は生理反応として喉に付いた鼻水を外部へ排出しようとするために起こっています。

無理に咳を我慢せずに自然に任せるようにしましょう。

喉に鼻水が常時残っていると精神的な不快感が強く食事や睡眠などの普段の生活に支障を来す恐れがあります。

しかし、逆に無理に痰を吐き出そうと頻繁に咳払いをすると喉の粘膜を傷つけてしまう恐れもありますので注意が必要です。

最近は慢性上咽頭炎による後鼻漏が増えている

後鼻漏が起こりやすい原因にアレルギー性鼻炎と副鼻腔炎があります。

【アレルギー性鼻炎の場合】

花粉やハウスダストなどの原因物質(アレルゲン)が鼻に入ることでアレルギー反応が起こり、鼻水が増えて後鼻漏が起こります。

【副鼻腔炎の場合】

副鼻腔(頬、顔、目のまわりの骨の部分にある空洞)で炎症が起こり、膿が溜まって鼻水が出るようになります。

しかし最近では慢性上咽頭炎の症状で後鼻漏が起きている人が増えています。

慢性上咽頭炎は免疫力が低下して呼吸器部位である上咽頭部にウイルスや細菌感染する病気です。

この上咽頭部に炎症を起こすと鼻汁が分泌されて後鼻漏を起こします。※2

東洋医学では呼吸器全体の機能低下と考える

東洋医学ではこのような呼吸器系に関わる臓腑である「肺」の機能が低下すると起こると考えます。

このような病態を「肺虚(肺のエネルギー不足)」といいます。

【肺の特徴】

肺の作用は宣発(噴水のような働き)と粛降(上から下へ降ろす)があります。

宣発と粛降の働きによって全身に栄養素や酸素を行き渡らせ、ガス交換、発汗作用、血液の濾過などを調整します。

また粛降の働きによって便の排泄作用が促進します。

【肺の働き】

①呼吸によって全身に気を巡らせます

②皮膚や毛の穴の開閉を管理し、体の熱を発散して体温調節をしています

③鼻と咽喉に関係しており声帯を管理しています

【鼻・咽喉の不調】

鼻は呼吸をするために肺と通じており、咽喉は声を出すために肺と通じています。

肺の機能が低下するとこれらの器官に不調が出てきます。

①鼻炎

②嗅覚低下

③鼻づまり

④鼻水

⑤咽喉の炎症 ※3

【治療例&効果の高いツボ 】後鼻漏でのどに流れて張り付く不快感がある(50代男性)

【治療の体験者&改善方法】

50代男性で「3か月前から後鼻漏でのどに流れて張り付く不快感がある」との訴えでご来院されました。

ご来院される前に耳鼻科にて3か月ほどBスポット療法を受けていましたがあまり改善されず当院にご来院されました。

当院では後鼻漏の具合、ストレス具合などをお伺いしつつ、東洋医学と西洋医学の両方の観点からお身体の状態をお調べしました。

状態はかなり強いストレスによって後鼻漏症状だけでなくヒステリー球(咽喉頭異常感症)も併発していると判断し、免疫力の向上とともに交感神経の興奮を鎮めることを鍼灸治療の目的としました。患者様の体質に合った東洋医学のツボを上手く利用し鍼灸治療で改善を促しました。

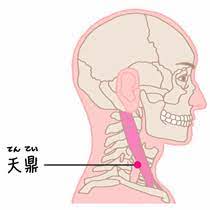

【後鼻漏で主に利用したツボ】

・天鼎(てんてい)・・・のど仏のすぐ下の軟骨(輪状軟骨)と同じ高さで、横首の筋肉(胸鎖乳突筋)の後側のへり。

当院が考える後鼻漏を治す鍼灸治療

【最新情報】

当院には後鼻漏で悩まれている方が多くご来院されます。

症例を積み重ねていくうちに効果的なセルフケアがわかったきましたのでご紹介します。

それは「寝起き、食前、就寝前の白湯」です。

「後鼻漏に水分の摂りすぎは良くないのではないか」と疑問に思う方もおられるかと思います。

しかし、多くの患者様にこの白湯療法を推奨してきましたが7割近くの方が悪化することなく後鼻漏の症状緩和と早期改善へとつなげています。

東洋医学的に胃腸を温めることで体の水分代謝が高まるため、後鼻漏の排泄が促されて症状が解消されるのだと当院では考えております。

喉に流れる張り付く後鼻漏は当院の鍼灸治療で治せます

最近の傾向では慢性上咽頭炎による自律神経症状を伴った後鼻漏の方が増えています。

当院ではこの症状に対して東洋医学に基づき一人ひとりに合った体質を調べてツボを選定し鍼灸治療を行います。

同じ後鼻漏症状でも体質や状態は個々によって違うため利用する東洋医学のツボが変わります。

このツボの微調節によって鍼灸の効果を最大限に引き出しています。

「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。

後鼻漏【53歳女性 主婦(神奈川県在住)】

【後鼻漏が改善された方の感想(口コミレビュー)】

・神奈川県在住/53歳女性

数年前から、のどに流れる粘り気のある後鼻漏に悩まされていました。

常にのどに何かが張り付いているような不快感があり、咳払いをしても取れず、会話や食事にも支障をきたすほどでした。

耳鼻科を受診し、抗生物質や抗アレルギー薬、点鼻薬など様々な薬を試しましたが、症状は一向に改善せず、むしろ慢性化していくような感覚がありました。

そんなとき、友人の勧めで東洋医学の鍼灸治療を試してみることにしました。

初めは半信半疑でしたが、丁寧な問診の後、後鼻漏に関連するツボに鍼を打ってもらい、体全体のバランスを整える施術を受けました。

治療を重ねるごとに、のどの違和感が少しずつ軽減されていくのを実感しました。

特に5回目を過ぎた頃から、朝起きたときの粘り気が減り、日中も快適に過ごせるようになりました。

8回目の治療を終えた今では、後鼻漏の症状はほとんど気にならなくなり、薬に頼らずに改善できたことに驚いています。

西洋医学では原因不明とされる症状でも、東洋医学では「気の滞り」や「内臓の不調」といった観点からアプローチしてくれるため、根本的な改善につながったのだと思います。

今では定期的にメンテナンスとして鍼灸を受けており、体調全般も安定しています。

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

[参考]

※1.後鼻漏について/中国中央病院 西田直樹

https://www.kouritu-cch.jp/topics/public/1608

※2.慢性上咽頭炎/日本病巣疾患研究所

https://jfir.jp/chronic-epipharyngitis/

※3.肺について/和漢全人会花月クリニック

http://kagetsu-clinic.or.jp/kanpou/k_09.html

※4.ヒステリー球(咽喉頭異常感症)とは?/医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師 大澤亮太

https://cocoromi-mental.jp/cocoromi-ms/psychiatry-disease/somatoform/globus/

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問

10歳の子どもなんですが、元々、アレルギー性鼻炎があるのですが、1か月程前に咳風邪?なのでしょうか、コンコンと咳をし始めて微熱も1〜2日ありました。

(それ以外の症状は特にありませんでした。)

小児科を受診して、処方されたお薬を服用して熱はすぐ下がったのですが、痰の絡んだ咳だけがしつこく残り、その後、再度、小児科を受診したり、耳鼻科を受診して、その都度咳止めと痰切りのお薬を処方され服用していますが、あまり改善されません。

就寝時に痰が気道に流れ込んでしまうのか、窒息しそうな程ひどい咳込みが毎晩1〜2回あり、寝不足気味になっています。

白湯療法をまず実践してみようと思うのですが、毎回コップ1杯程度の白湯を飲めば良いのでしょうか?

いしかわなおこ様

コメントありがとうございます。

はい、白湯療法は大人でも子供でも後鼻漏の症状であれば有効です。

呼吸器系と消化器系の回復力を高めます。

またこれから秋・冬と空気が乾燥し、身体が冷える季節になりますので続けるよう心がけてください。

宜しくお願い致します。

鈴木