BLOG

ブログ

呑気症の治し方|空気を飲み込まない方法の知恵袋

- カテゴリ:

- 胸やお腹の悩み

公開日:2022年11月15日

更新日:2025年09月25日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

空気を飲む癖で起こる呑気症の症状にツボ刺激の方法を解説

「くせで空気を飲み込んでしまう」

「呑気症に効くツボを刺激しても治らない」

「呑気症の治る期間がわからず不安」

このような症状でお悩みの方はおられないでしょうか。

この症状は胃腸の機能が低下しているときにこのような呑気症(空気嚥下症)が起こります。

しかし、とくに胃腸の調子が悪くなくてもこのようなゲップやオナラが良く出る場合は自律神経失調症による呑気症(空気嚥下症)の可能性があります。

今回は「呑気症の治し方|空気を飲み込まない方法の知恵袋」と題して呑気症の原因とメカニズム、さらに鍼灸で用いるツボによる改善方法を解説します。

食事などで空気を飲み込む吞気症の原因について

ゲップやオナラが頻繁に出てしまう空気嚥下症(呑気症)の原因は無意識に行われている「大量に空気を吞み込んでしまう」という行為にあります。

食事などで空気を呑み込むことによって食道、胃、腸にその空気が溜まってしまいます。

この溜まった空気が逆流してゲップとして出現したり、オナラとなって直腸から排出されます。

しかし、吞気症の症状はゲップや腹部の膨満感、オナラだけでなく、ゲップのときに胃酸も逆流し胸やけや上腹部痛などの症状がみられることもあります。

頻繁なゲップによって逆流性食道炎が発症する可能性もあります。※1

空気を飲んでしまう原因はストレスによる自律神経の乱れ

吞気症が起こる原因には精神的なストレスがあります。

健康的な人でも飲食時などで少量の空気を呑み込むことはありますが、吞気症の場合は精神的なストレスによる過度な緊張状態により飲食時だけでなく日常的に唾液とともに嚥下を繰り返しているため空気を大量に呑み込んでいます。

人間関係や仕事などで緊張を強いられると「ゴクリ」と息を吞むことは誰でもありますが、空気嚥下症(呑気症)の場合は過度な緊張が日常的に続いている影響で頻繁にこの嚥下が繰り返されています。

この嚥下の不調には自律神経の乱れによる機能失調が原因にあります。※2

改善のために知っておくべき胃腸の症状

呑気症の症状は主にゲップ、胃のもたれ、喉の詰まり感、胃の不快感、腹部膨満感、多量のオナラ、左上腹部の痛みといった胃腸症状(逆流性食道炎など)、胸部の痛み、食欲不振や頭痛、肩こり、アゴや目の痛みなどがあります。

また食いしばり癖の人が吞気症になりやすい傾向にあるため「噛みしめ呑気症候群」と呼ばれることもあります。※3

これらの症状を理解したうえで治療をすることが改善を早めることにつながります。

【改善例&効果の高いツボ 】空気を飲み込む癖でゲップやおならが出る(40代女性)

【治療の体験者&改善例 】

40代女性が「1年前からゲップやおならが止まらず調べたら呑気症かもしれない」との訴えでご来院されました。

当院にご来院される前は胃腸内科に通院しており、精密検査では「何も異常は見当たらない」との診断を受けています。

胃の不快感や膨満感の症状もあるため、胃腸内科では胃薬を処方されておりました。

当院では自律神経系の不調だと推測し、東洋医学的な問診と検査を行いました。

身体の状態としては自律神経に関わる“肝(かん)”と呼ばれる機能が疲労を起こしていることがわかり、そのため東洋医学を中心とした鍼灸治療ではこの肝の機能を回復させることを行い改善を促しました。

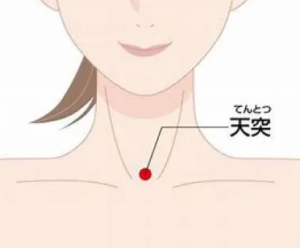

【主に利用した効果の高いツボ】

・天突(てんとつ)・・・胸骨の上端中央のくぼみ(頸切痕)

【最新情報】胃腸の消化機能の向上がガス症状の解消につながる

【最新情報】

当院には多くの呑気症でお悩みの方がご来院されています。

多くの患者様をみて共通していることがあります。

それは「胃腸機能が低下している」ということです。

先ほど上記では呑気症の原因は精神的なストレスと解説しましたが、それに付随して食欲不振や胃もたれなど胃腸機能の低下も起きています。

そのため精神的なストレスを緩和させて空気を飲み込む癖を解消させることだけでなく、胃や腸の働きを高めていくことでガス症状の改善に必要です。

呑気症(空気嚥下症)には鍼灸の治療方法が効果的

この吞気症の改善には自律神経の乱れを整えて交感神経と副交感神経の安定が必要です。

呑気症の改善を図るには東洋医学の診断に基づいた体質診断と鍼灸治療が効果的です。

「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。

呑気症【48歳女性 会社員(埼玉県在住)】

【呑気症が改善された方の感想(口コミレビュー)】

・埼玉県在住/48歳女性

私は数年前から、食事中や会話の途中で無意識に空気を飲み込んでしまう癖に悩まされていました。

お腹の張り、頻繁なゲップ、胸の違和感が日常的に続き、特に人前では非常に気を使うようになりました。

内科を受診し、「呑気症」と診断され、消化管の動きを整える薬や胃酸を抑える薬を処方されましたが、症状はほとんど改善しませんでした。

医師からは「ストレスや自律神経の乱れが関係している可能性がある」と言われましたが、具体的な対処法は示されず、薬を飲み続けるしかない状況に不安を感じていました。

そんな中、ネットで鍼灸院コモラボを知り、鍼灸治療を試してみることにしました。

初回の施術では、腹部の緊張や胸部の圧迫感、自律神経のバランスに着目した鍼とお灸を受けました。

治療後は不思議と呼吸が深くなり、お腹の張りが軽減された感覚がありました。

週1回のペースで通院し、計9回の施術を受けた結果、日常的に感じていたゲップの頻度が大幅に減り、食後の不快感もほとんどなくなりました。

今では、外食や会話も気兼ねなく楽しめるようになり、生活の質が大きく向上しました。

病院の薬だけでは改善しなかった私の呑気症が、鍼灸によってここまで良くなるとは思ってもみませんでした。

ほんとうに助かりました、ありがとうございます。

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

[参考]

※1 空気をのみ込む病気…呑気症/一般社団法人小郡三井医師会

http://www.ogorimii-med.net/column/1536-2

※2ゲップやガスは「呑気症」のサイン!/オムロン

https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/135.html

※3噛みしめ呑気症候群/東京銀座シンタニ歯科口腔外科クリニック

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問