BLOG

ブログ

【専門家監修】女性のうつ病が長引く理由に自律神経失調症が関係

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2022年11月11日

更新日:2024年09月14日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

女性がうつ病、自律神経失調症、パニック障害になりやすい?

女性が自律神経のバランスを乱しやすい原因には、女性ならではのホルモンと生理周期(月経周期)のリズムが関係しているからです。

うつ病や自律神経失調症・パニック障害は、圧倒的に女性に多くみられる原因にもこれに当てはまります。

そもそも自律神経の中枢にある脳の視床下部(ししょうかぶ)には、ホルモンの中枢があります。

身体の構造自体は男性も女性も変わらないのですが、女性は初潮を迎えた以降、毎月の生理、出産、授乳、閉経と、ホルモンのリズムの変化が自律神経の働きに影響を与えます。

このリズムが女性ホルモンの分泌を不規則にさせて「からだ」も「こころ」も不安定になり自律神経症状を起こすとされています。

女性のからだのリズムと、ホルモンの変化について

![女性のからだは、妊娠・出産にそなえて一定のサイクルで女性ホルモンの分泌を繰り返します。

その仕組みは非常にデリケートで、初潮から閉経まで数十年もの間、およそ28日サイクルで何度も繰り返し行われます。

それらをコントロールしているのは、自律神経の中枢とも呼ばれる脳の視床下部です。

[月経の起こる主なメカニズム]

視床下部より指令が起こる

↓

脳下垂体から卵胞刺激ホルモンを分泌する

↓

卵巣内にある卵胞が成熟する

↓

卵胞からエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌(子宮内膜を増殖させる働き)

↓

下垂体から黄体形成ホルモンを分泌する

↓

排卵が起こる

↓

プロゲステロン(黄体ホルモンを分泌、さらに子宮内膜を厚くする)

↓

着床がないとプロゲステロンが分泌される

↓

子宮内膜の組織がはがれ落ちる

↓

月経として血液と共に体外に流れる

うつ病や自律神経失調症・パニック障害が女性に多いのは複雑な女性ホルモンだけでなく、「女性の社会進出」によって男性同様に仕事に関するストレスも急増してきたことがあります。

また、妊娠、出産、子育て、介護、など家庭環境で悩ませる問題も女性ホルモンを乱れさせる要因と考えられます。

特に女性は男性に比べると人間関係から来るストレスに敏感だったり、言葉でのコミュ二ケーションを重視する傾向があります。

そのため家族あるいは周囲との会話不足が大きなストレスの原因にもなります。](https://comlabollc.co.jp/blog/wp-content/uploads/2024/02/eq10-2024-02-06T162402.885-300x169.jpg)

女性のからだは、妊娠・出産にそなえて一定のサイクルで女性ホルモンの分泌を繰り返します。

その仕組みは非常にデリケートで、初潮から閉経まで数十年もの間、およそ28日サイクルで何度も繰り返し行われます。

それらをコントロールしているのは、自律神経の中枢とも呼ばれる脳の視床下部です。

[月経の起こる主なメカニズム]

視床下部より指令が起こる

↓

脳下垂体から卵胞刺激ホルモンを分泌する

↓

卵巣内にある卵胞が成熟する

↓

卵胞からエストロゲン(卵胞ホルモン)を分泌(子宮内膜を増殖させる働き)

↓

下垂体から黄体形成ホルモンを分泌する

↓

排卵が起こる

↓

プロゲステロン(黄体ホルモンを分泌、さらに子宮内膜を厚くする)

↓

着床がないとプロゲステロンが分泌される

↓

子宮内膜の組織がはがれ落ちる

↓

月経として血液と共に体外に流れる

うつ病や自律神経失調症・パニック障害が女性に多いのは複雑な女性ホルモンだけでなく、「女性の社会進出」によって男性同様に仕事に関するストレスも急増してきたことがあります。

また、妊娠、出産、子育て、介護、など家庭環境で悩ませる問題も女性ホルモンを乱れさせる要因と考えられます。

特に女性は男性に比べると人間関係から来るストレスに敏感だったり、言葉でのコミュ二ケーションを重視する傾向があります。

そのため家族あるいは周囲との会話不足が大きなストレスの原因にもなります。

自律神経の乱れでおこる「女性特有の症状」とは

これからご紹介する症状は、自律神経の乱れでおこります。

【「月経前症候群」(PMS)】

月経前に体調や気分がすぐれなくなることはよくあることですが、それが強い場合には、「月経前症候群」(PMS)と呼ばれています。

「月経前症候群」(PMS)の主な症状は、気分の落ち込み、イライラ感、不安感、無気力、疲労感、不眠、のぼせ、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、下腹部痛など自律神経症状が出ます。

これらが月経前数日から1週間前ぐらいにはじまり、月経直前にピークとなり、月経開始とともにおさまります。

月経前症候群は女性、の20~50%に見られるともいわれてます。月経前症候群の症状がさらにひどくなり、月経周期ごとに決まって強い精神症状を起こし、それが1年以上も続くような場合は「月経前不快気分障害」(PMDD)と診断されることがあります。

「月経前不快気分障害」(PMDD)症状の特徴は、憂うつ感、絶望感、罪悪感、怒り、対人葛籐などがあります。

「月経前不快気分障害」(PMDD)になる原因は、自律神経が乱れ、女性ホルモンの分泌減少、下垂体ホルモンや卵巣ホルモン、エストロゲンの急激な変動でおこると考えております。

【マタニティ・ブルー】

出産後の女性に見られる、比較的軽いうつ状態です。

「ベイビー・ブルー」ともいいます。産後2~10日目ごろに発症しますが、たいていは一過性のもので、それほど重症にならずに、1~2週間程度で落ち着きます。

マタニティ・ブルーの症状としては、次のようなものがあります。

軽い落ち込み、涙もろい、疲労感、不安感、不眠、集中力の低下などマタニティ・ブルーの原因は、妊娠中に増加していた女性ホルモンが、出産によって急激に低下するため、そのバランスのくずれが原因です。

マタニティ・ブルーは、症状が軽いので、単なる産後の疲れと思い、発見が遅れがちになるので、注意が必要です。放置すると、重症化する傾向にあります。

【産後うつ病】

産後のマタニティ・ブルーよりも症状がより強く、また長引く場合には、産後うつ病が疑われます。

産後うつ病は、大体産後2~5週ぐらいに起こるもので、特徴的な症状としては、不安感やイライラ感が強い、憂うつ感、不眠、育児に対する自信をなくす、育児に無関心などがあります。

産後うつ病は、マタニティー・ブルーとは違って、放置すると完治するのに長い時間がかかります。

ときにはこの産後うつ病が原因となって、子どもを虐待するといったケースもあり早期治療が必要になります。

【「閉経期うつ病」と「閉経後うつ病」】

加齢による卵巣機能の低下によって、女性ホルモンの分泌が減少しはじめ、閉経を迎える45歳から55歳の時期の女性ホルモンのバランスの乱れから、「更年期障害」といわれるさまざまな自律神経症状ががでてきます。

この時期には、体調面だけでなく、子どもの自立、老いへの不安、近親者の介護や死といった問題もあり、環境面でも多くのストレスを受けやすい時期です。

このような女性ホルモンの変化と環境の変化、それに本人の性格的な要因などがかかわって、重症化するとうつ病を発症する方が多くいらしゃいます。

「閉経期うつ病」と「閉経後うつ病」の主な症状は、不眠、鬱気分、イライラ感、のぼせ、ほてり、発汗、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、肩こり、動悸などです。

これらの症状も自律神経の乱れることでおこります。

女性のうつ病や自律神経失調症を改善するには鍼灸治療

このように女性は女性ホルモンの影響や環境の変化によって自律神経への影響が男性に比べると多く、結果としてうつ病や自律神経失調症が起こりやすくなります。

この女性ホルモンの分泌を安定させる方法に東洋医学に基づく鍼灸治療があります。

東洋医学に基づく鍼灸治療は一人ひとりの体質に合わせたツボを選定し治療を行うため、西洋医学的なマニュアル通りの鍼灸治療に比べると効果が高いとされています。

ぜひ、女性ホルモンの分泌が乱れて起こるうつ病や自律神経失調症でお悩みの方はご相談ください。

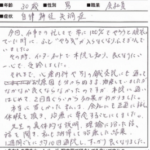

当院で患者様の治療実績はこちらから

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて13年勤務(院長職を務める)

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問