BLOG

ブログ

人間関係のストレスでつらい|ストレスを解消するポイント

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2025年05月06日

更新日:2025年05月06日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

- 1 職場の人間関係がストレスでつらい方に

- 2 人間関係でストレスを感じる人は多い

- 3 ストレスを感じるメカニズム

- 4 適度なストレスは良い面もある

- 5 ストレスを感じやすい人の特徴

- 6 人間関係でストレスが生じる4つの原因

- 7 自己犠牲で自分を苦しめてしまう

- 8 相手に期待をし過ぎてしまう

- 9 人と比べて自己嫌悪や嫉妬が生まれる

- 10 自分の考えや思いが伝えられない

- 11 人間関係のストレスを解消するための4つのポイント

- 12 ストレスの原因(対象)から距離を取る

- 13 リラックスや好きなことをして気持ちを切り替える

- 14 一人で悩みを抱え込まずに周りに相談する

- 15 自分の考え方や行動を変える

- 16 ストレスが原因で起こる主な症状

- 17 治療を始めるべき目安について

- 18 ストレスによる不調でお悩みの方はご相談ください

- 19 当院で患者様の治療実績はこちらから

職場の人間関係がストレスでつらい方に

人間関係におけるストレスで「仕事に行きたくない」「毎日がつらい」と感じる人は少なくありません。

いろんな立場や考え方の人が集まる職場ではなおさらのことです。

ご自身で何とかうまくやれるように対処してみても、余計に関係性をこじらせてしまいストレスが増大した、というケースもあるのではないでしょうか。

今回は「人間関係のストレスでつらい|ストレスを解消するポイント」と題して、人間関係のストレスに悩んでいる方に向けた、ストレスの原因を解消するためのポイントについて解説します。

人間関係でストレスを感じる人は多い

近年、注目が集まったアドラー心理学では、「すべての悩みは対人関係の悩みである」といっています。

実際に、2021年に行われた厚生労働省の調査では、「仕事や職業生活の場面で約4人に1人が対人関係に強い不安やストレスを感じている」と回答しています。

仕事は一日のうちに多くの時間を占めます。

そのため職場で人間関係の悩みを抱えると心身のストレスになることが分かります。

参考:令和 3年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況 – 厚生労働省

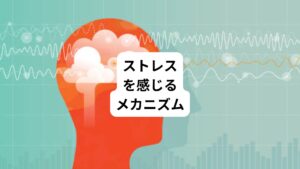

ストレスを感じるメカニズム

ストレスとは、外部からの刺激によって生じる体の緊張状態のことです。

この緊張状態が心身にゆがみを起こします。

この外部の刺激はさまざまなものがあります。

・人間関係

・暑さや寒さ

・騒音

・病気やケガ

・不安やイライラ

・仕事上の問題

このような外部からの刺激が脳に伝わると扁桃体が反応し、その刺激が心地いい刺激なのか不快な刺激なのかを評価します。

この時に扁桃体が不快と評価すると、ストレスホルモンが分泌され、体や心にさまざまなストレス反応があらわれるようになります。

適度なストレスは良い面もある

ストレスは悪い面ばかりが注目されますが、実は良い面もあります。

適度なストレスであれば、意欲の向上や成長の糧になる側面もあります。

しかし、ストレスの評価は個人の経験や捉え方、状況などによって判断されます。

外部から同じような刺激を受けていても、ストレスを感じる人と感じない人がいるのはそのためです。

ストレスを感じやすい人の特徴

ストレスを感じやすい人の特徴について解説します。

特にストレスを感じやすい気質の方は以下の通りです。

・責任感が強く真面目な性格

・心配性で細かいことが気になる

・頑固で融通がきかない

・感情を抑え込んでしまう

・いつもネガティブ思考

一般的には「いい人」や「せっかちな人」が当てはまるものです。

ストレスを感じやすい人は物事の捉え方や考え方などの視野が狭くなってしまっている可能性があります。

人間関係でストレスが生じる4つの原因

私たちは生きていく上で必ず他人とのコミュニケーションが必要になります。

人間関係でストレスを感じている人の多くは、相手とのコミュニケーションがうまくいかず悩んでいる傾向にあります。

また職場では人と関わりを持たざるを得ないことが多いため、自分ではストレスをコントロールしきれない自体も起こります。

人間関係でストレスを感じる原因には、主に以下の4つの原因があります。

・自己犠牲で自分を苦しめてしまう

・相手に期待をし過ぎてしまう

・人と比べて自己嫌悪や嫉妬が生まれる

・自分の考えや思いが伝えられない

自己犠牲で自分を苦しめてしまう

「相手のために自分を犠牲にしてしまう」

こういった我慢した自己犠牲が自分自身を苦しめてしまうのがストレスの原因です。

・相手から嫌われたくない

・相手に認めてもらいたい

といった重いが背景にあるケースが多い傾向にあります。

また「自分が頑張ればいい」と考えるため、仕事など何でも引き受けてしまいます。

「気がつくと一人で全てを抱え込んでしまっていた」など、自己犠牲が自分自身を追い込む結果につながることがあるため、注意が必要です。

相手に期待をし過ぎてしまう

期待が大きければ大きいほど期待通りにならなかった時の落胆が大きくなり、その落胆がストレスの原因となります。

このような落胆しやすい人は良い見返りを求めてしまう傾向にあります。

期待が大きくなりすぎると「どうして◯◯してくれないのだろう」と内心で相手を責めてしまうことがあります。

この期待と落胆を繰り返すことで人間関係をこじらせてしまうことが少なくありません。

人と比べて自己嫌悪や嫉妬が生まれる

・同期はどんどん昇進しているのに自分は遅れている

・友人はいろいろと挑戦して活躍しているのに自分は何もしていない

このように人と比べてしまうことで自己嫌悪に陥ったり嫉妬心が生まれてしまいます。

この自己嫌悪や嫉妬心がストレスの原因になります。

羨ましいと思う気持ちはごく自然なことです。

人と比べてしまうことが癖になっている人は要注意です。

自分の考えや思いが伝えられない

自分に自信が持てず、不満があっても思ったことが空いてに伝えられないとストレスが溜まる原因になります。

自己主張ができないでいると、「自分ばかり我慢している」「理不尽だ」などと、他人を許せなくなるなるため、寛容さを失い生きづらさにもつながります。

人間関係のストレスを解消するための4つのポイント

人間関係のストレスを解消するためには、以下の4つのポイントがあります。

・ストレスの原因(対象)から距離を取る

・リラックスや好きなことをして気持ちを切り替える

・一人で抱え込まずに周りに相談する

・自分の考え方や行動を変える

ストレスのかかり方は物事の捉え方によって大きく影響しています。

考え方や癖はすぐには変えられません。

しかし、日頃からストレスを溜め込まないための工夫がとても大切です。

まずはできることから始めていきましょう。

ストレスの原因(対象)から距離を取る

どんなに親しい間柄でも、「距離感」はとても大切です。

仲良くなるにつれて、今まで見えていなかった相手の嫌な部分が見えたり、自分の立ち入って欲しくない部分に触れられてしまうことがあります。このような相手との関係にストレスを感じ始めたら、一度しばらく会わないなど、関係性に距離を取ってみるのも一つの手です。

職場などでどうしても毎日会わなくてはならない場合は、「気にかけない」「気にしない」といった心の中で距離を置くのも有効です。

リラックスや好きなことをして気持ちを切り替える

人間関係で日々ストレスを感じている場合は「リラックスする時間をもつ」「好きなことに没頭できる時間を作る」といった気持ちを切り替える時間を設けることが大切です。

ずっと同じ悩みを抱え続けてしまうと、気持ちが滅入ってしまいストレスが溜まる一方です。

悩みや心配を一時的でも忘れて「楽しいと思える時間」を増やすようにしましょう。

気持ちが前向きになったり、他に夢中になれることが見つかることで、今まで気になって悩んでいたことが気にならなくなることもあります。

一人で悩みを抱え込まずに周りに相談する

誰かに相談したり悩みを口に出すと、問題の解決の糸口が見つかることがあります。

職場で業務に支障がでるほどの人間関係のストレスであれば、上司に相談して異動や配置転換などを検討してもらいましょう。

また親しい同僚や友人に話をするだけでも、話しながら問題を整理したり、別の視点からアドバイスをもらうことができます。

話しづらいことや、相談できる相手がいない場合は、公共の相談窓口を活用するのも良いでしょう。

自分の考え方や行動を変える

同じストレスでもストレスを感じる人と感じない人がいるように、ストレスには本人の考え方や捉え方が大きく影響しています。

他人をの考え方や行動は変えることはできません。

人間関係のストレスで悩まないためには以下のような自分の考え方や行動を変えることが重要です。

・「人は人、自分は自分」と考える

・相手に期待しすぎない

・自分の意見を伝えてみる

・自分が辛くなることは引き受けない

こういった考え方の癖を直すことは簡単ではありません。

まずは自分の考え方や行動のパターンを知り、行動から変えていきましょう。

客観的な視点を持つことで、苦手な相手とも冷静に接することができます。

ストレスが原因で起こる主な症状

ストレスが続くと、さまざまなストレス反応があらわれ心身に不調を引き起こします。

症状は主に心理的反応、身体的反応、行動的反応の3つに分けられます。

多くの方は同時に複数の症状が出現したり、時間の経過とともに変化します。

【心理的反応】

不安、怒り、イライラ、無気力、うつ気分など

【身体的反応】

頭痛、めまい、肩こり、胃痛、下痢など

【行動的反応】

不眠、過剰飲酒、引きこもり、意欲低下など

ストレスが蓄積すると、不眠症やうつ病、自律神経失調症、慢性蕁麻疹、高血圧など、さまざまな病気を引き起こすことがわかっていますので注意が必要です。

治療を始めるべき目安について

「ストレスが溜まって毎日がつらいが、どうしていいか分からない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

ストレスが慢性化すると、気分の落ち込みがひどくなり、無気力になるなど、「うつ状態」になる可能性が高まります。

以下のような症状が2週間以上続く場合には、「うつ状態」の可能性があるため、早めに治療することをおすすめします。

・気分の落ち込み、憂うつな気分がある

・何をしても楽しめない

・食欲の減少または増加

・夜眠れず、寝ても眠気や疲れがとれない

・気持ちが焦ったりイライラする

・疲れやすい

・自分は価値のない人間だと思う

・思考力や集中力が低下する

・いっそのこと消えてなくなりたいと思う

うつ病になりやすい方は、ストレスを感じやすい方の特徴と似ています。

自分に厳しかったり、自己嫌悪、自己犠牲が強い傾向があります。

「人に迷惑をかけてはいけない」「自分の甘えが原因だ」などと、一人で抱え込んで自分を追い詰めてしまい、症状が悪化してしまう人も少なくありません。

一人で悩まずに、まずは周りの人に相談してみましょう。

ストレスによる不調でお悩みの方はご相談ください

メンタル不調は放置するとうつ病や不眠症など精神疾患に進展してしまう可能性があります。

そのため少しでも不調を感じたらすぐに心身のケアが大切です。

東洋医学では昔からこのような病気になる前のメンタル不調を「未病(みびょう)」と呼び、この未病を治療することを「未病治(みびょうち)」と呼んで治療をする対象にしていました。

「病気になる前から予防のためにメンタルヘルスをケアする」という考えは東洋医学ならではの考えです。

ぜひ、心の不調を感じている方は東洋医学を取り入れてみてはいかがでしょうか。

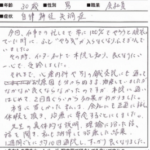

当院で患者様の治療実績はこちらから

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問