BLOG

ブログ

反芻思考(ぐるぐる思考)|反芻思考に陥る原因と治し方

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2025年05月03日

更新日:2025年05月03日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

- 1 反芻思考(ぐるぐる思考)の原因について解説します

- 2 反芻思考とは何度も思い出しては考える

- 3 反芻思考のよくある一例

- 4 反芻思考に陥りやすい人の特徴

- 5 生真面目で完璧主義

- 6 優しくて思いやりがある

- 7 繊細で周囲に敏感

- 8 注意すべき反芻思考について

- 9 反芻思考にばかり時間を費やしてしまう

- 10 ネガティブな面しか考えられない

- 11 ぐるぐると悪循環の思考に陥ってしまう

- 12 反芻思考は病気を発症する原因

- 13 社交不安障害(あがり症)

- 14 うつ病

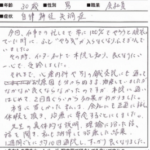

- 15 反芻思考に対する正しい対策

- 16 違う物事を考える

- 17 反芻思考をしてしまう原因を避ける

- 18 自然環境の中でリラックスする

- 19 メモを取る

- 20 反芻思考に対する治療法

- 21 マインドフルネス

- 22 認知行動療法

- 23 反芻思考による不調でお悩みの方はご相談ください

- 24 当院で患者様の治療実績はこちらから

- 25 関連する記事

反芻思考(ぐるぐる思考)の原因について解説します

・なんであの時あんなこと言ったんだろう

・もっとこうすれば良かった

・あの時相手を傷つけたかもしれない

このように頭の中で考えがぐるぐるしてしまい一日が過ぎてしまったという経験はないでしょうか。

これは反芻思考(はんすうしこう)と呼ばれる悪循環に陥っている可能性があります。

反省は誰もが経験し必要な行為ではありますが、反芻思考にはどんな問題があるのでしょうか。

今回は「反芻思考(ぐるぐる思考)|反芻思考に陥る原因と治し方」と題して、反芻思考をしてしまう人の特徴や注意点、対策から関連する病気までを解説していきます。

反芻思考とは何度も思い出しては考える

反芻思考とは、人と接した後に自分の言動を振り返り、間違いがなかったかを一人で思い悩み続ける状態のことをさします。

「もっとこうすれば良かった」

「あの一言が余計だったかも」

といったネガティブ思考で考えてしまうために自分を責めたり落ち込んだりして抑うつ気分を増長させてしまいます。

人によってはその場面のことを何度も思い出してはあれこれ考えてしまうため、家に帰ってから寝るまでの間、ずっと反省会をしている方もおられます。

反芻思考のよくある一例

反芻思考にはこのような以下のようなケースがあります。

・仕事でミスをしてしまい、なぜあの時上司に判断を仰がなかったのかと悔やみ続ける

・気が乗らず飲み会を断ったものの、家に帰ると行くべきだったかもしれないと考え続ける

・友人と楽しくおしゃべりをしていたが、一人になった途端にあのことは言うべきじゃなかったと反省する

・相手の表情が気に掛かり、寝る前に思い出しては何か悪いことをしたのだろうかと考え込んでしまう

・ふとした時に自分の発言や行動を思い出し、なんとも言えない気持ちになることがたびたびある

反芻思考に陥りやすい人の特徴

自分の言動を振り返ることは誰でもあります。

その中でも反芻思考をする人は主に以下のような特徴があります。

・生真面目で完璧主義

・優しくて思いやりがある

・繊細で周囲に敏感

生真面目で完璧主義

生真面目で完璧主義の人は、自分の言動に対しても常に責任感を持っています。

そのため、自分の言動や行動が、その場にふさわしかったかどうかをひとつひとつ振り返り、反省する傾向があります。

優しくて思いやりがある

反芻思考をする人は、優しさや思いやりが強いために相手を気遣いがあります。

そのため相手の一つひとつの反応を気にしてしまう傾向があります。

自分の言動が相手のためになっているか、相手を傷つけていないかなど、相手を気にかけているからこそ細かいことが気にしてしまいます。

繊細で周囲に敏感

相手の表情や変化など、ちょっとしたことにも敏感な、感受性が高い人も反芻思考に陥りやすい傾向にあります。

常にデリケートに物事を捉えてしまう体質であるため、相手のちょっとした変化にも反応しやすくマイナスに捉えて反省してしまいます。

注意すべき反芻思考について

何度も言うように反省自体は悪いことではありません。

反省を踏まえて次に生かすことができれば問題はないでしょう。

しかし、反芻思考には注意すべき点があります。

以下の点に気づいたら、改善する必要があります。

・反芻思考にばかり時間を費やしてしまう

・ネガティブな面しか考えられない

・ぐるぐると悪循環の思考に陥ってしまう

反芻思考にばかり時間を費やしてしまう

反芻思考はあれこれと答えの出ない問いを続けてしまう傾向があります。

そのため、同じ考えがぐるぐるしたまま時間ばかりが過ぎてしまいます。

結局寝るまでの間ずっと、反芻思考に時間を費やしてしまったということも少なくありません。

ネガティブな面しか考えられない

反芻思考では、自分の言動に対してネガティブに捉える傾向にあります。

・ああすれば良かった

・この発言は良くなかった

・だから自分はだめなんだ

このようなネガティブな面ばかり注目してしまうため、気持ちもどんどん落ち込むようになります。

ぐるぐると悪循環の思考に陥ってしまう

反芻思考を続けていると気分の落ち込みや不安感が増幅するようになります。

自分の言動や他者の反応に対して過敏になるためどんどん不安も悪循環が生まれます。

一度反芻思考の悪循環に陥ると、なかなか自分では気づきにくく抜け出すのが難しくなります。

この反芻思考が悪化すると、うつ病などに発展してしまうケースもあるため注意が必要です。

反芻思考は病気を発症する原因

反芻思考は「もともとの性格や体質だから」で済むことではありません。

反芻思考を繰り返すことは常に自分を責めたり落ち込むことが増えるため、心理的なストレスが溜まり日常生活や社会生活にも影響を及ぼす状態にまで発展してしまいます。

反芻思考が原因とした病気には、主に以下の2つがあります。

・社交不安障害(あがり症)

・うつ病

社交不安障害(あがり症)

社交性不安障害とは、あがり症ともいわれ、人からどう思われているかが過剰に気になる病気です。

人の目線を気にするあまり、強い不安、緊張、恐怖に襲われるため、苦手な場面を避けるような行動をとるようになります。

そのため行動範囲が狭くなるため社会生活にも影響を及ぼすことがあります。

以下のような身体症状が起こります。

・不安

・緊張

・恐怖による発汗

・ふるえ

・動悸

社交不安障害は苦手な場面に遭遇した後に反芻思考を行うのが特徴です。

「次もまた同じことが起こるのではないか」と不安と苦痛が増大し悪循環が生まれます。

うつ病

うつ病とは、気分の落ち込みや、強い憂うつ状態が長く続き、日常生活に支障をきたす病気です。

何をしても楽しめない、気分が沈んで何もする気が起こらない、などの精神症状の他に、不眠や食欲不振、頭痛や疲れやすい、などの身体症状もあり、人によってさまざまです。

うつ病になると物事の捉え方が否定的になるため、反芻思考によってますます落ち込むなど、悪循環が生まれます。

このうつ病は、日本人の15人に1人は一生のうちに経験すると言われるほど、最近ではめずらしくない病気です。

そのため早期に異常を発見し適切な治療を進めることで改善までの期間を短くすることができます。

それにより再発リスクも減らすことができます。

反芻思考の悪循環に陥りやすい方は、うつ病に発展しやすい傾向もあるため注意が必要です。

反芻思考に対する正しい対策

「どうしても反芻思考をしてしまう」

こういう時にはどんな対策をするのが正しいのでしょうか。

悪循環を断ち切るための、自分でできる対策法を解説します。

・違う物事を考える

・反芻思考をしてしまう原因を避ける

・自然環境の中でリラックスする

・メモを取る

違う物事を考える

反芻思考が始まったら違う物事に意識を向け、反省する時間を作らないことが効果的です。

例えば楽しい旅行の計画を考えてみたり、興味のある映画や漫画を見るなど、別のことに意識や思考を集中することで、ネガティブな考えに陥る前にそらすことができます。

また反芻思考は寝る前に起こりやすいと言われています。

その場合はその時間帯に準備して対策するのもいいでしょう。

反芻思考をしてしまう原因を避ける

反芻思考の原因が明確である場合、その原因から距離をとるなど対象を避けるのも一つの方法です。

人、場所、場面や出来事など、自分が何に対して反芻思考に陥っているのかを一度書き出して原因を明らかにしてみましょう。

自然環境の中でリラックスする

反芻思考をする人は、あれこれ考え過ぎてしまいストレスを抱え込んでしまう傾向にあります。

ストレスが溜まると自律神経の乱れを引き起こし体に不調をきたしやすくなります。

自分に向いた意識を緩めるためにも、自然に触れたりアロマを焚くなど、リラックスする時間を取ることも重要です。

メモを取る

反芻思考の特徴として、何度も同じことをくりかえし反省することが挙げられます。

解決策に向かう反省であれば、前向きな過程のため問題はありません。

しかし、答えのでない問いを繰り返す反省には終わりがありません。

自分が思うように出来なかった言動をメモし、それに対してこうすれば良かったと思う建設的で具体的な行動やフレーズをメモしておきましょう。

それ以降に同じような場面に出会った際に反芻思考をせずに振り返ることができるため役立ちます。

また同じことで悩まないように、常日頃から自分が問題としていることを可視化しておくことも大切です。

反芻思考に対する治療法

反芻思考には一人ひとり特有のパターンがみられます。

このパターンに気づき、考え方や行動を変化させることが重要です。

具体的な治療法として、以下のものが有効です。

・マインドフルネス

・認知行動療法

マインドフルネス

マインドフルネスとは、今の自分の状態に意識を向けて心を整える技法のことで、心の筋トレともいわれています。

企業の研修にも取り入れられており、ストレス軽減、集中力の強化にも効果があるとされ注目を集めています。

このマインドフルネスは、反芻思考の治療にも効果的です。

反芻の状態に気づき、反芻思考のパターンに陥らないために心をコントロールするトレーニングです。

体の筋トレと同じですぐに効果があるものではありませんが、毎日少しの時間でもコツコツ続けることが大切です。

認知行動療法

認知行動療法とは、考え方や行動のクセを把握し、自分の認知や行動パターンを変えていく治療法です。

これを行うことで気持ちが楽になりストレスを軽減します。

反芻思考の悪循環から抜け出す方法として、この認知行動療法はとても有効です。

反芻思考による不調でお悩みの方はご相談ください

反芻思考は放置するとうつ病や不眠症など精神疾患に進展してしまう可能性があります。

そのため少しでも不調を感じたらすぐに心身のケアが大切です。

東洋医学では昔からこのような病気になる前のメンタル不調を「未病(みびょう)」と呼び、この未病を治療することを「未病治(みびょうち)」と呼んで治療をする対象にしていました。

「病気になる前から予防のためにメンタルヘルスをケアする」という考えは東洋医学ならではの考えです。

ぜひ、心の不調を感じている方は東洋医学を取り入れてみてはいかがでしょうか。

当院で患者様の治療実績はこちらから

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問