BLOG

ブログ

怖い夢をみて目が覚める|悪夢を見る原因を詳しく解説

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2025年04月19日

更新日:2025年04月19日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

- 1 悪夢を見るのは覚醒時に違いレム睡眠期

- 2 通常の夢と悪夢との違いについて

- 3 神経伝達物質のバランスが崩れると不安が高まる

- 4 悪夢をみる原因について

- 5 1.精神的なストレスによるもの

- 6 不安障害が見やすい悪夢について

- 7 うつ病でも悪夢は見やすくなる

- 8 PTSDではトラウマとなった出来事が夢に起こる

- 9 パニック障害では発作に関連した悪夢をみる

- 10 2.身体的な要因によるもの

- 11 女性はホルモンバランスの変化が関係

- 12 甲状腺ホルモンのバランスが崩れると悪夢をみる

- 13 血糖値の変動でも悪夢はみる

- 14 3.光や騒音などの環境によるもの

- 15 生活リズムの乱れも悪夢を引き起こす

- 16 3.睡眠障害でみる悪夢について

- 17 睡眠時無呼吸症候群でみる悪夢

- 18 レム睡眠行動障害における悪夢

- 19 ナルコレプシーでみる悪夢について

- 20 4.薬剤性(薬害)による悪夢について

- 21 ベルソムラ、デエビゴでも悪夢は起こる

- 22 降圧剤のβ遮断薬による悪夢

- 23 治療を検討すべきタイミング

- 24 悪夢が起こりやすい予兆について

- 25 睡眠の質が低下したら要注意

- 26 悪夢など睡眠障害でお悩みの方はご相談ください

- 27 当院で患者様の治療実績はこちらから

- 28 関連する記事

悪夢を見るのは覚醒時に違いレム睡眠期

私たちが悪夢を見るタイミングは、主にレム睡眠期に起こる現象です。

レム睡眠とは、睡眠の中でも特に脳が活発に活動する時期です。

夜間の睡眠の約20~25%をこのレム睡眠が占めています。

この時期には、脳の活動が覚醒時に近い状態になるため、鮮明な夢を見やすくなります。

通常の夢と悪夢との違いについて

通常の夢と悪夢の大きな違いは、悪夢を見ている時に強い不安や恐怖を感じていることです。

またその夢の内容に対する感情によって目が覚めてしまうことです。

次に示すような特徴があれば、悪夢障害という病名に該当します。

・長期間、不快な夢を繰り返し見る

・夢から目覚めた時、すぐに現実を認識できる

・夢の内容や感情をしっかりと覚えている

・日中の活動に支障をきたしている

神経伝達物質のバランスが崩れると不安が高まる

悪夢が起こる際には、脳内でいくつかの重要な変化が起きています。

まずストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加し、扁桃体(感情をつかさどる脳の部位)が通常以上に活性化します。

さらにセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れてしまい、不安および恐怖の気持ちが起こりやすくなります。

悪夢をみる原因について

なぜ悪夢が発生するかについて、大きく5つのカテゴリーに分けて詳説します。

原因の多くは単独でなく、複数の要因が組み合わさって起こります。

1.精神的なストレスによるもの

メンタルヘルス(精神面)の要因は、悪夢を引き起こす理由の一つです。

とくにストレスを受けている人が見る「精神的重圧のかかる夢」は、日常生活での不安やプレッシャーが睡眠中に反映されたものです。

仕事や人間関係に対するストレスの度合いや期間によって、悪夢の症状が悪化することがあります。

複数のストレスが関わると、発生頻度が増加する傾向にあります。

原因には精神的なストレスによって自律神経系が乱ることが関係しています。

その結果、交感神経が過度に活性化して不快な夢を誘発させます。

このパターンは大人だけの問題ではなく、子どもにもあります。

例えば、受験ストレス、対人関係、いじめ問題によって、大きなストレスを受けることで、それが引き金となって、嫌な夢ばかり見るというケースもよくあります。

出典:Nightmare disorder – Mayo Clinic

不安障害が見やすい悪夢について

不安障害を抱える方は、過度の心配や懸念が夢の中でも反映されやすくなります。

特に現実的な恐怖を題材とした悪夢を見やすい傾向にあります。

同じ内容の悪夢を繰り返し見ることがあり、目覚めた後も不安な気持ちが残ることが特徴です。

具体例としては以下のものがあります。

・何かに追いかけられる夢

・試験や重要な場面で失敗する夢

・逃げようとしても体が動かない夢

このようなものがあげられます。

これらの夢は、強い不安と恐れを感じることが多く、日々の不安やストレスが影響している場合があります。

うつ病でも悪夢は見やすくなる

うつ病の場合、否定的な自己イメージや無力感が夢に反映されることで悪夢をみることがあります。

とくに死や喪失をテーマとした生々しい不快な夢が起きやすい傾向にあります。

例えば、以下のような夢が多い印象です。

・誰かに追いつめられて逃げ場を失う状況

・大切な人と永遠の別れを告げる場面

・怖い場面でどんなに助けを求めても声が出ない

・誰にも気付いてもらえない心細い状況

こういった夢を体験をすることがあります。

PTSDではトラウマとなった出来事が夢に起こる

PTSD(心的外傷後ストレス障害)では、トラウマとなった出来事が夢の中で繰り返し再現されることが特徴です。

中にはうなされる夢を見たという経験をもつ人もいます。

研究ではPTSD患者の約70~90%が悪夢を経験しているという報告もあります。

これは脳が強いメンタルストレスを受けた体験を処理しようとする過程の一部とされています。

出典:7 Reasons You’re Having Nightmares -Cleveland Clinic

パニック障害では発作に関連した悪夢をみる

パニック障害の方はパニック発作に関連した状況(密室に閉じ込められる、満員電車で窒息するなど)を題材とした嫌な夢を見やすいとされています。

不快な夢の頻度と夜間パニック発作の発生には、強い関連があることが研究で分かってきました。

出典:Schredl et al. Dream recall, nightmare frequency, and nocturnal panic attacks in patients with panic disorder. J Nerv Ment Dis. 2001 Aug;189(8):559-62.

2.身体的な要因によるもの

体調のよって夜の眠りの質に大きく変わってきます。

発熱時に悪夢を見やすい経験はないでしょうか。

これは、体温上昇に伴う脳の活動変化が原因です。

高熱により、脳内での情報処理が普段とは異なる状態となるために不快な夢が見やすくなります。

その他にも夜間の体温調節機能が乱れることも悪夢の原因となります。

女性はホルモンバランスの変化が関係

女性の場合、ホルモンバランスの変化が悪夢をみるきっかけになることがあります。

とくに月経前や妊娠中は感情の起伏が大きくなりやすいため、心理的負荷のかかる夢をみる頻度が増加する傾向があります。

また月経前症候群は睡眠障害を併発することも関係しています。

更年期の方も同様です。

甲状腺ホルモンのバランスが崩れると悪夢をみる

また、精神的なストレスが続くとコルチゾールというホルモンの分泌が乱れてしまい悪夢を引き起こすことがあります。

このコルチゾールに関わる甲状腺の病気は女性に好発しやすい傾向にあります。

この甲状腺ホルモンのバランスが崩れると、悪夢だけでなく不眠などの睡眠の問題が起こるようになります。

その他にも疲れやすい、イライラする、気分の落ち込みといった心の不調も現れます。

血糖値の変動でも悪夢はみる

夜中に悪夢ばかり見て目が覚めてしまう方は、血糖値の変動が原因の可能性があります。

特に夜間の血糖値低下は、不安や焦燥感を伴う夢を見る原因となることがあります。

その理由には交感神経が優位になりアドレナリン、コルチゾールの分泌が亢進するからです。

出典:Nocturnal hypoglycemia – MyHealth Alberta

そして、見過ごされがちなのが疲労の蓄積です。

慢性的な疲れは睡眠の質を全体的に低下させ、悪夢のリスクを高めます。

3.光や騒音などの環境によるもの

睡眠環境の問題(騒音、光、温度、湿度)は、睡眠の質を低下させ、悪夢の頻度を増加させる可能性があります。

特に就寝前の強い光は、メラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質に影響を与えます。

最近では、暗い部屋でのスマホやタブレットなどからのブルーライトを浴びるケースが増えているため注意が必要です。

生活リズムの乱れも悪夢を引き起こす

生活リズムの乱れ(不規則な就寝時間、交代勤務など)は、体内時計を狂わせてしまい睡眠の質を低下させます。

これにより、苦痛を伴う悪夢が生じる可能性が高まります。

同様なメカニズムで、時差ボケのときも睡眠と覚醒リズムが安定しないので不快な夢が発生することがあります。

食生活の影響として、就寝直前の過食や刺激物の摂取(カフェイン、アルコールなど)は、睡眠の質を低下させ、悪夢のリスクを高めます。

3.睡眠障害でみる悪夢について

睡眠に関連した病気でも悪夢が出現する場合があります。

・睡眠時無呼吸症候群でみる悪夢

・レム睡眠行動障害における悪夢

・ナルコレプシーでみる悪夢について

以上の内容を詳しく解説します。

睡眠時無呼吸症候群でみる悪夢

睡眠時無呼吸症候群では、呼吸が一時的に止まることで血中酸素濃度が低下し、交感神経が活発に働くようになります。

これが悪夢をみる引き金となることがあります。

特にこの場合は「窒息して苦しい夢」や「何か怖いものに追いかけられる夢」をみるのが特徴的です。

当院では「水の中で溺れている夢を見た」という患者さんの話を聞いたことがあります。

しかし、重度の閉塞型睡眠時無呼吸の方は、怖い夢を見る頻度が低いことが研究で明らかになっています。

その理由には夜間の頻繁な呼吸停止により、夢をみるレム睡眠が極端に減少し、睡眠そのものが不安定になっていると考えられています。

出典:Pagel et al. The nightmares of sleep apnea: nightmare frequency declines with increasing apnea hypopnea index. J Clin Sleep Med. 2010 Feb 15;6(1):69-73.

レム睡眠行動障害における悪夢

高齢者に多いレム睡眠行動障害では、自分が人あるいは動物などに襲われるような夢を見ることがあります。

そして、その夢の内容に反応して体を動かしたり、叫んだり、異常行動が出現することが特徴です。

この反応はパーキンソン病、レビー小体型認知症の前駆症状として知られています。

とくに50代以降になってから、以下のような症状があり悪夢をみたなら注意が必要です。

・物忘れが目立つようになった

・何らかの記憶を辿るときに時間がかかる

・認知症の初期症状はある。

ナルコレプシーでみる悪夢について

日中の過度の眠気を主徴とするナルコレプシーの場合には、寝入りばなに鮮明な夢を見ることがあります。

このときに怖い内容の場合があります。

昼間にうたた寝をしたときにも、同様のエピソードを経験する人がいます。

4.薬剤性(薬害)による悪夢について

さまざまな医薬品の使用や中止が、不快な夢の原因となることがあります。

もし、あなたが薬を処方されているなら、お薬手帳で確認してみましょう。

【睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系薬剤】

服用中、減薬や断薬時に、悪夢が増えることがあります。

【抗うつ薬】

レム睡眠に影響を与え、不快な夢の原因になります。

【抗不安薬】

急な減薬や断薬によって不眠や悪夢を含む離脱症状が現れます。

この現象は、レム睡眠の反跳的増加によって起きます。

出典:Pagel JF. Nightmares and disorders of dreaming. Am Fam Physician. 2000 Apr 1;61(7):2037-42, 2044.

ベルソムラ、デエビゴでも悪夢は起こる

近年、処方が増えているオレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ、デエビゴおよびクービビック)によっても悪夢が発生する場合があります。

異常な夢が出現する理由として、レム睡眠の時間が増えることが関係しています。

降圧剤のβ遮断薬による悪夢

高血圧の治療を受けている人の中で、降圧剤の一種であるβ遮断薬を服用していると、悪夢の副作用が現れることがあります。

その他の薬剤(抗ヒスタミン薬、パーキンソン病治療薬など)でも、同じような報告がみられます。

治療を検討すべきタイミング

特に注意が必要であるケースは、不快な夢を毎晩のように見る状況です。

下記に示す症状が2週間以上続く場合は治療を受ける目安です。

・悪夢ばかり見る

・同じような内容が繰り返される

・夢の内容が徐々に悪化する

・目覚めた後も恐怖や不安が持続する

悪夢が起こりやすい予兆について

日中の体調に問題ないかについても、注目してください。

例えば以下のような症状があると悪夢が起こりやすくなります。

・質の良い睡眠が取れない

・起床時に疲労感が取れていない

・仕事中に日中強い眠気に襲われる

・集中力が著しく低下する

・体が異常にだるく感じる

睡眠の質が低下したら要注意

睡眠の質そのものにも変化が出現します。

具体的には下記のような不眠症状が起こります。

・寝つきが極端に悪くなる

・夜中に何度も目が覚める

・不快な夢を見ることへの不安で眠れない

・朝早い時間に目が覚めて再び眠れない

ぐっすり眠れないことで、精神面に影響が及ぶことも少なくありません。

不安や抑うつ感が続いたり、不快な夢見体験によって身体症状(頭痛、動悸など)を伴ったり、日常生活に支障をきたすときは、早めの受診を勧めます。

悪夢など睡眠障害でお悩みの方はご相談ください

夢を多く見る方は眠りが浅く睡眠の質が低下していると考えられます。

この状態が長く続くと心身の疲労が解消できずに日中に不調を起こしやすくなります。

とくに自律神経の働きが乱れたり低下するため、様々な症状が出現するようになります。

当院で行っている鍼灸治療はこの睡眠の質を高めて自律神経の働きを正常化させる効果が期待できます。

睡眠のまつわるお悩みでお困りの方はぜひ当院の鍼灸治療を受けてみてはいかがでしょうか。

当院で患者様の治療実績はこちらから

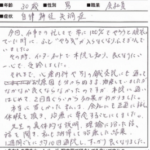

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問