BLOG

ブログ

ストレス?|唾を飲むと耳がバリバリするときの治し方

- カテゴリ:

- 頭や顔の悩み

公開日:2024年08月19日

更新日:2025年09月23日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

耳管開放症でお悩みの方に適切なアドバイス

「唾を飲むと耳がバリバリと鳴る」

「ストレスを感じると耳が詰まったような感じがする」

「耳の奥でバリバリ音がする」

「呼吸をすると耳がバリバリする」

このような不調でお悩みの方はおられないでしょうか。

この不調がある場合、耳管開放症または耳管狭窄症の可能性があります。

今回は「ストレス?|唾を飲むと耳がバリバリするときの治し方」と題して耳管開放症の改善方法とその重要性について解説します。

耳管開放症の症状はストレスでも起こる

耳管開放症とは、正常では普段閉じているはずの耳管の内側部分が、何らかの影響により周囲組織からの圧迫を受けて開いてしまう病気です。

この耳管が開いてしまうと耳と鼻の間で空気が筒抜けで開いたままの状態になり、唾を飲み込んだときに耳の中でバリバリと音がなったり自声強聴(自分の声が大きく聞こえる)などの症状が起こります。

自分の声が大きく聞こえるのは苦痛に感じてしまうため、耳管開放症になると気にして小声になる方も多いようです。

また体勢を横にしたり頭を前に傾けると重力で圧迫が強くなるため耳管が閉じて一時的に楽になることもあります。

聴力は軽く低下することもありますが、多くの場合は影響を受けずに正常を保ちます。

統計的には女性で30~40代に多いとされていますが、中高年の女性でもよく見られます。

また耳管開放症は体重の減少が引き金になるといわれていますが、心身のストレスが関係している患者さんも多い印象です。

耳管開放症は耳鼻咽喉科では加味帰脾湯が処方される

耳管開放症に効く漢方薬として加味帰脾湯がよく耳鼻咽喉科では処方されることがありますが、決して万能ではありません。

耳鼻科での治療は漢方による薬物療法の他に体重の保持、水分補給などの生活指導をするといわれています。

この体重減少は中医学的には気虚、脾気虚など身体が弱ったときにおこる現象と考えます。

こういった耳の不調だけでなく身体全体を治すのが得意なのが東洋医学に基づく鍼灸治療です。

全身の気血の巡りを回復させて耳管の機能を向上させていきます。

30代後半までなら耳管開放症は治りやすい

当院には耳鼻咽喉科で処方された加味帰脾湯が効かなかった患者さんがよく来院されています。

それ以外にも耳管開放症に詳しい末広町ヒライ耳鼻咽喉科に通いながら、当院にも通院される患者さんもいらっしゃいます。

また一時期体重減少があったものの回復し、耳の症状だけ残っているという患者さんもおられますがこういう方は治りやすいです。

10年くらい経っている耳管開放症でも治っている方はおられます。

私の経験ですと30代後半までなら特に治りやすい印象です。

ひどい肩こりや首のこり、頭痛やめまいなどがある方は諸症状を治しながら、耳も治していきます。

耳管開放症は自覚症状と検査は必ずしも合致しない

耳管開放症の特徴的な症状である自声強調は 耳管開放からきているだけではない可能性があります。

耳の閉塞感(いわゆる耳の詰まり感)の症状を自分の声が大きく感じられて「自声強聴」と表現する方が多くおられます。

耳管開放症や狭窄症は検査する方法が西洋医学ではありますが、「検査で異常あり」とされても何の自覚症状もないという方はおられます。

当院でも右耳の異常を訴えて来院された患者様が「左耳も検査では耳管開放があるといわれているが何の自覚症状もない」とおっしゃる場合はよくあります。

東洋医学では精神疾患と耳の不調は関係している

最近の研究では耳の詰まり感はうつ病、パニック障害、双極性障害によって起こる気分の落ち込みやうつ状態の時に起こりやすいといわれています。

東洋医学の経絡(けいらく)という気の流れに当てはめて考えると、うつ病やパニック障害、双極性障害による気分の落ち込みやうつ状態と耳の周りの経絡の滞りと関係はあると考えます。

また、耳の周囲を流れている気が滞ると耳管開放症、狭窄症も出現するとも考えられています。

例えば、耳の詰まり感が少しだけ起きていたとしても、精神的なうつ症状が強ければ、耳の詰まり感の症状が増幅して耐え難いものと受け取ってしまうことがあります。

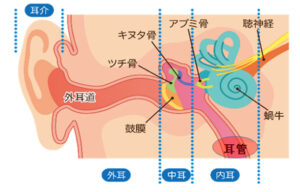

耳管は中耳の鼓膜を調節する機能

耳から鼓膜までを外耳(がいじ)といい、鼓膜から内部を中耳(ちゅうじ)といい、三半規管や蝸牛(かぎゅう)を内耳(ないじ)といいます。

その中で、耳管は分類的には中耳に入ります。

普通の耳管は、ほどよく柔らかく組織によって閉じており、環境の変化に応じて開閉して中耳を調節する機能があります。

耳管の長さは大人の標準で約3.5cmです。(耳管鼓室口から耳管咽頭口まで)

耳管は異物との接触が多い場所

耳管腔内の下部ほど多くの線毛細胞(毛の形をした細胞)が存在し、上部ほどに線毛細胞は少なくなります。

線毛細胞の少ない耳管上部は換気を行い、中耳内と外界との圧の調整に深くかかわっています。

線毛細胞の多い耳管下部は中耳側から流れてくる分泌物を排泄する役目を担います。

また耳管全体は粘膜で覆われいます。

これは耳管を含む中耳の異物を外に出すためです。

耳管咽頭口(じかんいんとうこう)で鼻や喉に繋がっているために絶えずウイルスや細菌など異物と接触する機会が多いことが理由に挙げられます。

耳管開放症とそっくりの症状の耳管狭窄症

【耳管開放症】

耳管が開いたままの状態になり、耳閉感や自声強聴、自分の声が大きく聞こえるなどの症状が出ます。

【耳管狭窄症】

耳管がふさがったり、狭くなると、耳閉感や自声強聴や耳の聞こえが悪い、痛みといった症状が出ます。

つまり耳管開放症と狭窄症の症状はそっくりです。

自治医科大学の小児耳鼻咽喉科に勤務されている伊藤真人教授は耳管開放症と狭窄症について、

「この一見異なる病態がときに混在している場合もあり両者を合わせて耳管機能不全として取り扱うのが適当である(よくわかる病態生理14耳鼻咽喉疾患より) 」と解説しています。

この解説は私の臨床的実感とも一致しています。

患者さんの中には、ある耳鼻科で耳管開放症と診断を受け、別の先生の診察では耳管狭窄症と診断を受け「いったいどっちなんだ」と混乱されている方も多々おられます。

当院で施術する鍼灸は耳管開放症と狭窄症、つまりは耳管機能不全として考えどちらの症状でも対応できる施術で治していきます。

当院最新の症例報告と知恵袋

【最新情報】

当院にご来院になっている耳管開放症でお悩みの方には共通することがあります。

それは「やせ型で太りにくい」というものです。

中には「病気で痩せてから耳管開放症になった」という方もおられますが、多くはもともとやせ型で太りにくい体質の方が多いです。

またこのような体質の方は少食であるため摂取できる栄養が限られています。

そのため当院では耳管開放症であっても改善のためには「胃腸機能を高めて、食べたものがしっかり吸収できる体質に変える」というのが治療方針になります。

この治療方針によって多くの耳管開放症の方が適正な体重まで増加し耳の症状が軽減し改善されました。

耳管開放症が起こる原因は鍼灸治療で改善する

耳管開放症や耳管狭窄症の原因に自律神経の乱れがあります。

この症状では東洋医学に基づく鍼灸治療が効果的であり有効です。

一人ひとりの体質を東洋医学に基づき診断し鍼灸による治療を行います。

耳鼻科での通常治療では生理食塩水点鼻療法による対処療法、または耳管ピン挿入術、耳管閉鎖術、鼓膜チューブ置換術などの手術であるため根本的な改善はできません。

必要なのは耳管開放症の原因である自律神経を整える体質改善の治療法です。

「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。

耳の奥がバリバリなる耳管開放症【53歳女性 主婦(東京都在住)】

【耳の奥がバリバリなる耳管開放症が改善された方の感想(口コミレビュー)】

・東京都在住/53歳女性

数ヶ月前から、唾を飲み込むたびに耳の奥でバリバリと音が鳴る違和感に悩まされていました。最初は気のせいかと思っていましたが、日常生活にも支障をきたすようになり、耳鼻科を受診したところ耳管開放症と診断されました。医師からは経過観察と生活習慣の見直しを勧められましたが、症状は一向に改善せず、焦りと不安が募るばかりでした。そんなとき、知人から鍼灸院コモラボさんを紹介してもらい伺うことにしました。初回の施術では、耳だけでなく全身のバランスを整えることが重要だと説明され、首や肩、背中などにも鍼を打ってもらいました。施術後は体が軽くなり、耳の違和感もわずかに和らいだように感じました。その後、週に1回のペースで通院を続け、9回目の施術を終えた頃には、あの「バリバリ音」がほとんど気にならなくなっていました。まるで霧が晴れるように、耳の中が静かになり、日常生活の快適さを取り戻すことができました。ほんとうに助かりました、ありがとうございます。

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問