BLOG

ブログ

4毒とは|食べ物による4毒抜きの効果とデメリット

- カテゴリ:

- ハーブ

【自律神経専門院 × 無農薬ハーブ という新しい組み合わせ】

自律神経専門鍼灸院が監修した独自の高品質オリジナルブレンドティーを作りました。

無農薬で高品質なブレンドハーブティーであなたの四毒のお悩みをスッキリ解消させましょう。

目次

- 1 食べ物による4毒抜きの効果とデメリットを解説

- 2 本記事はこんな方におすすめです

- 3 四毒とは? なぜ避ける人が増えているのか

- 4 四毒の具体的なものについて

- 5 小麦

- 6 グルテンフリーの流行が背景にある

- 7 ゼロリスクについて

- 8 乳製品

- 9 主な主張の例

- 10 乳糖不耐症

- 11 カゼイン(乳タンパク質)の影響

- 12 ホルモンや抗生物質への懸念

- 13 乳糖不耐症やアレルギー疾患の増加が起きている

- 14 マクロビオティック、アーユルヴェーダ、薬膳の視点

- 15 マクロビオティック、玄米菜食

- 16 アーユルヴェーダ(インド伝統医学)

- 17 薬膳(中医学)

- 18 性質と使用例

- 19 砂糖(特に精製された白砂糖)

- 20 砂糖は腸内環境の悪化させる

- 21 砂糖による悪玉菌の増殖に要注意

- 22 食生活全体が重要

- 23 四度は過剰摂取を問題にしている

- 24 依存性や炎症促進に要注意

- 25 甘いもので神経伝達物質が分泌

- 26 適量であれば心配なし

- 27 白黒思考・破壊的思考について

- 28 油(特に加工された植物油やトランス脂肪酸)

- 29 主な主張の例

- 30 炎症促進

- 31 酸化

- 32 なぜ「四毒」を避けると体調が良くなるのか

- 33 加工食品の摂取量が激減する

- 34 自然食品・未加工食品へのシフトが促される

- 35 特定の体質に合う場合がある

- 36 食事への意識が高まり、自己効力感が向上するから

- 37 四毒のデメリットについて

- 38 食の楽しみが喪失してしまう

- 39 「フラットな視点」で物事を見つめる

- 40 「私らしい食」を見つける3つの視点

- 41 「食べたい」という素直な気持ちと「心地よさ」を大切にする

- 42 自分だけの「体質」を知る探究者になる

- 43 「心地よい妥協点」を見つける

- 44 当院の無農薬ハーブティーは四毒でお悩みの方におすすめです

- 45 当店のは国産無農薬100%の高品質のハーブを使用しています

- 46 関連

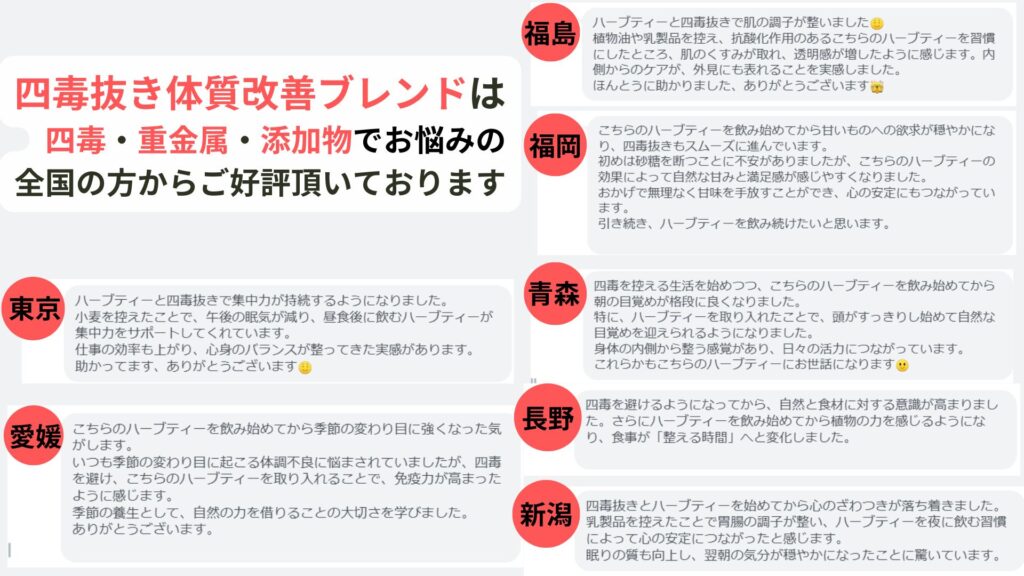

食べ物による4毒抜きの効果とデメリットを解説

最近、「四毒が体に良くない」と聞いてGoogleやYouTubeでたくさん調べている方はおられるのではないでしょうか。

調べれば調べるほど、何を食べたらいいの変わらなくなってきてし待っている方も多いと思います。

「どのくらい危険なのか」

「どの程度すればいいのかな」

このように悩む方が増えています。

また実際に行ってみても「完璧にするのは難しい」って感じる方もいます。

ではどのように、四毒と折り合いをつければいいのでしょうか。

今回は「4毒とは|食べ物による4毒抜きの効果とデメリット」と題して、今話題の「四毒」について説明していくので、ぜひ参考にしてください。

本記事はこんな方におすすめです

・四毒が良くないって聞くけど、どの程度気にすればいいのかわからない方

・小麦、植物油脂、砂糖、乳製品が、よくないと聞き、不安を抱えている方

・四毒を避けるメリット、デメリットまで知りたい方

四毒とは? なぜ避ける人が増えているのか

「四毒とは? なぜ避ける人が増えているの?毒って言われると、なんだか怖くなっちゃって。」

「この四毒は体に悪影響があるのでしょうか。」

「確かに、甘いものはたくさん食べると良くないのはわかるけど。完全にやめるべき?」

テレビやインターネット、YouTubeなどで「健康に良いもの」「避けるべきもの」といった健康情報に触れる機会が増えています。

その中で、もしかしたら「四毒(よんどく)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

これは、健康や食生活に関心が高い方々の間で、「避けるべきだ」とよく話題になる4つの食品群を指す、通称です。

4つの食品は「小麦」「植物油脂」「砂糖」「乳製品」になります。

特定の情報に触れると「体に悪いから、絶対に避けなきゃ!」と、少し不安になる方も多いのではないでしょうか。

まずはこの「四毒」について、その主張の背景、そして私たち自身がどう考えればいいのかを、一緒に考えていきましょう。

「健康にも気をつけなきゃ」「家族のためにも」と、食事に気をつけている方もいらっしゃるかと思います。

健康情報とどう付き合っていくかまで、一緒に考えてみましょう。

四毒の具体的なものについて

「四毒って具体的にどんなもの?毒と言われるほどだから、気を付けた方がいいのな」

四毒として挙げられるのは、一般的に以下の4つの食品群です。

1.小麦(パン、麺、お菓子など)

2.乳製品(牛乳、乳飲料、ヨーグルト、生クリーム、チーズなど)

3.砂糖(特に精製された白砂糖)

4.油(特に植物油脂、加工された植物油やトランス脂肪酸)

闇雲に怖がる必要はありません。

なぜこれらが毒であるのかを知っておきましょう。

それぞれの食品群についての主な理由を解説します。

小麦

【主な主張】

・グルテンによる不調

小麦に含まれる「グルテン」が、腸に炎症を起こしたり、消化不良(お腹の張り、便秘、下痢など)や、倦怠感、肌荒れ、集中力低下などを引き起こします。

とくにリーキーガットや腸の炎症などの、腸の状態が、不調を引き起こす原因です。

・農薬への懸念

特に外国産の小麦に使用される農薬(ポストハーベスト農薬やグリホサートなど)が体に良くないとされています。

グルテンフリーの流行が背景にある

グルテンフリーの流行や、アレルギー・不耐症への関心の高まりがあります。

農薬への議論もさまざま。ポストハーベスト農薬として使われる物質の中には、海外で発がん性や内分泌かく乱作用などが指摘されるもの(例:OPP、TBZ、イマザリルなどは、表示義務があります。)もあります。

そのためそれらの人体への影響について懸念が示されることがあります。

しかし、これらの懸念に対しては、各国や国際機関の科学的な評価は一様ではありません。

多くの機関は「設定された基準値を守る限り、健康への影響はない」としていますが、一部の研究で異なる見解が示されたり、消費者の「ゼロリスク」を求める声が大きかったりするため、不安が完全に払拭されにくい状況です。

ゼロリスクについて

「ゼロリスク」という言葉、特に食品や健康、安全に関わる話題で耳にすることがありますでしょうか。

これは、その名の通り「リスクが全くない状態」「危険性が一切ない状態」を指します。

しかし、結論から言うと、現実の世界に「ゼロリスク」は存在しません。

乳製品

乳製品も四毒に含まれます。

主な主張の例

主な主張については以下の通りです。

乳糖不耐症

牛乳に含まれる「乳糖」を分解する酵素が日本人には少ないため、お腹を壊しやすい人が多い傾向にあります。

・日本人(東アジア人)

成人の70~90%以上が乳糖不耐症(乳糖吸収不良)だとされています。

・北欧系の白人

成人の約5~15%程度が乳糖不耐症です。

カゼイン(乳タンパク質)の影響

牛乳のタンパク質「カゼイン」が、アレルギー症状や消化器系の炎症、ニキビなどの肌トラブル、あるいはアトピーや喘息といったアレルギー疾患を悪化させるといわれています。

牛乳アレルギーは、主にカゼインやホエイタンパク質に対する免疫反応です。

アレルギー反応とまではいかなくても、カゼインを「異物」と認識して免疫系が過剰に反応し、慢性的な微細な炎症を引き起こす可能性があります。

これが、アトピー性皮膚炎、喘息、慢性鼻炎といったアレルギー疾患や、ニキビなどの肌トラブル、あるいは原因不明の倦怠感や消化不良につながるといわれます。

牛乳アレルギーや乳糖不耐症でない健康な人が、日常的にカゼインを摂取することで、広範な慢性炎症やアトピー・喘息が悪化するという一貫した明確な科学的根拠は、現在のところ確立されていません。

ただし、個々人の体質や、腸内環境によっては、何らかの消化器症状や不調を感じる可能性は否定できません。

気になる場合は、「しばらく避けてみる」ことで、様子を見るのがいいのではないでしょうか。

ホルモンや抗生物質への懸念

飼育過程で使われるホルモン剤や抗生物質が、牛乳を通じて体に影響を与えるのではないか、という懸念もあります。

乳糖不耐症やアレルギー疾患の増加が起きている

日本人に乳糖不耐症が多いことや、アレルギー疾患の増加、「牛乳は不自然な食品だ」という考えが広まっていることなどが挙げられます。

乳糖不耐症や牛乳アレルギーを持つ人にとっては、実際にこれらの食品が不調の原因となることはあります。

また、加工食品全体の摂取量を減らすことで体調が改善するケースは多く、その中に含まれる乳製品や砂糖、加工油の摂取量が減ることが良い影響を与える可能性も十分にあります。

しかし、健康な人にとって牛乳や乳製品が、直接的な悪影響を与えるという、主流の科学的・医学的コンセンサスは今のところありません。

とはいえ、乳糖不耐症の人や、不調を感じる人もいます。

ハーブティー購入者の中には、強いアレルギーの方の中もいらっしゃり、腸が溶けてしまうような、強い症状に悩んでいる人もおられます。

簡単に、あの人がそう言っていたから、体に良い、体に悪いと決めるのではなく、自身の体質や感覚に耳を傾け、情報源の信頼性を確認しながら、「バランスの取れた食生活」を送ることが最も重要だと言えるでしょう。

マクロビオティック、アーユルヴェーダ、薬膳の視点

興味深いのは、牛乳や乳製品に対する見方が、科学的な視点だけではありません。

各地域の伝統医学や食養生法によって大きく異なる点です。

マクロビオティック、玄米菜食

【避ける傾向】

マクロビオティックでは、原則として牛乳・乳製品は避けるべき食品とされています。

【理由】

・動物性食品の原則的排除

そもそも動物性の食品全般を「陽性」または「極陽性」とみなし、避ける傾向があります。

・粘液増加

牛乳・乳製品が体内で過剰な粘液(湿)を生成し、消化器系や呼吸器系の不調を引き起こすと考えるためです。

これは、先の述べた、「カゼインによる粘液増加」と通じる部分があります。

・消化への負担

人間が牛の乳を飲むのは不自然であり、消化に大きな負担がかかるという考え方。

アーユルヴェーダ(インド伝統医学)

【条件付きで重視】

アーユルヴェーダでは、乳製品、特にギー(Ghee:精製バター)や新鮮な牛乳は非常に重視される食品であり、健康維持や治療にも積極的に用いられます。

ただし、質と摂り方に非常に厳しい条件があります。

【重視される理由と条件】

・オージャスの生成

ギーや新鮮な牛乳は、「オージャス(Ojas)」と呼ばれる生命エネルギーや免疫力を高める作用があるとされます。

・消化力(アグニ)の重視

ただし、乳製品は消化に重いとされ、消化力「アグニ」が弱っている時には避けるべきとされます。

火を通し、スパイス(カルダモン、ターメリックなど)を加えて消化を助ける工夫がされます。

・体質(ドーシャ)への配慮

個人の体質(ヴァータ、ピッタ、カパ)によって、乳製品の適合性が異なると考えられます。

カパ体質の人は粘液質になりやすいため、摂取に注意が必要とされる場合があります。

体質によって、乳製品の脂質量、調理法や一緒に食べるといいものなどに変化があります。

薬膳(中医学)

【バランス重視、体質・病状で判断】

薬膳(中医学)では、牛乳・乳製品を特定の性質を持つ食材の一つとして捉え、個人の体質や病状、季節に合わせて使用するかどうかを判断します。

マクロビオティックのように一律に避けることはありませんが、アーユルヴェーダほど積極的に用いるわけでもありません。

性質と使用例

【性質】

牛乳は「甘味、微寒性(やや冷やす性質)」で、「肺経(呼吸器系)」「胃経(消化器系)」に作用するとされます。

・補益作用

「気」や「血」、「陰」(体の潤い)を補う作用があるとされ、虚弱体質、貧血、乾燥、不眠などに用いることがあります。

・注意点

しかし、「痰湿(体に溜まる余分な水分や粘液)」が多い体質の人、胃腸が冷えやすい人、下痢しやすい人などには、さらに痰湿を増やしたり、消化を悪くしたりする可能性があるため、摂取を控えるよう勧められることがあります。

砂糖(特に精製された白砂糖)

砂糖が注目を浴びるようになったのは、10年くらい前の糖質制限ダイエットの流行や、加工食品に多く含まれていること、生活習慣病との関連などが広く知られるようになったことが背景にあります。

【主な主張の例】

・血糖値の乱高下

精製された砂糖を摂ると、血糖値が急激に上がったり下がったりし、体のだるさ、集中力低下、イライラなどを引き起こします。

長期的に見れば、糖尿病や肥満のリスクを高める、という指摘もあります。

血糖値の乱高下には、インスリン、コルチゾール、ドーパミン、セロトニンなど、様々なホルモンに影響を与えます。

ホルモンの乱れは、心身の健康にダメージを与えていく可能性が高いので、気がついたら甘いものをよくつまむ人、甘い飲料が習慣になっている人は、減らしていく努力をした方がいいでしょう。

砂糖は腸内環境の悪化させる

悪玉菌のエサとなり、腸内環境を乱すと言われています。

健康な腸内環境の重要な指標の一つは、腸内細菌の「多様性」です。

様々な種類の善玉菌がバランス良く存在することが望ましいとされています。

しかし、砂糖の過剰摂取は、特定の糖を好む菌ばかりを増殖させ、結果として腸内細菌全体の多様性を低下させる可能性があるという研究が示唆されています。

多様性が失われると、環境変化への適応能力が低下し、腸の機能が不安定になることがあります。

砂糖による悪玉菌の増殖に要注意

「悪玉菌」の増殖を促すというのは、多くの悪玉菌や、腸内で炎症を引き起こす可能性のある特定の菌(例:酵母菌の一種であるカンジダ菌)は、糖分を主なエネルギー源として増殖します。

砂糖を多く摂取すると、これらの菌が優位になり、腸内細菌のバランスが崩れる「ディスバイオシス(dysbiosis)」を引き起こす可能性があります。簡単にいうと、砂糖が好きな菌が増えすぎて、宿主(そのひと)に悪影響があるということです。

私自身、昔、逆流性食道炎だった時に食道潰瘍になり、胃カメラをしたら、消化管にカンジダ菌のコロニーがありました。

カンジダ菌は、日和見菌なので大丈夫ですと言われたものの、当時を振り返り、「甘いもの食べすぎだったんだろうな…」と反省しました。

特に、食生活が偏り、食物繊維の摂取が少ない人ほど、砂糖が悪玉菌の増殖を促進しやすいと考えられます。

食生活全体が重要

腸内環境は、砂糖の摂取量だけでなく、食物繊維の摂取量、タンパク質・脂質のバランス、発酵食品の摂取、ストレス、睡眠、運動、抗生物質の使用など、非常に多くの要因に影響されます。

砂糖だけが唯一の原因ではありません。

四度は過剰摂取を問題にしている

少量の砂糖が直ちに腸内環境を破壊するわけではありません。

問題となるのは、日常的に過剰な量の精製糖を摂取し続けることです。

依存性や炎症促進に要注意

砂糖には依存性があることや、体内で炎症反応を促進する可能性がある、という見解もあります。

砂糖の依存性については、脳の報酬系への影響や血糖値の乱高下を通じて、薬物依存と類似したメカニズムが指摘されており、多くの研究がその可能性を示唆しています。

甘いもので神経伝達物質が分泌

脳内報酬系の活性化について、甘いものを摂取すると、脳の報酬系(快感を感じ、行動を強化する神経回路)が活性化され、神経伝達物質であるドーパミンやセロトニン、β-エンドルフィンなどが分泌されます。

ドーパミンは「快楽」や「報酬」の感覚をもたらし、セロトニンは気分を安定させ、β-エンドルフィンは鎮痛作用や抗不安作用があるとされます。これらの物質が分泌されることで、一時的に幸福感や満足感が得られ、脳がその快感を再び求めるようになると言われています。

適量であれば心配なし

また、炎症促進については、AGEsの形成、インスリン抵抗性、腸内環境の悪化、酸化ストレスの増大など、複数の生理学的メカニズムが提唱されており、過剰な糖質摂取が「慢性炎症」や様々な「生活習慣病のリスクを高める」という点で、多くの科学的知見が蓄積されています。

これらの見解は、いずれも「砂糖の過剰摂取」が問題であり、適度な量であれば体が処理できる範囲である、という認識が重要です。

白黒思考・破壊的思考について

白黒思考とは、ゼロか100か、「100以外は無駄」のような思考になることです。

当然、グレーがあってもいいはずなのですが、グレーは、許せない思考のことです。

破局的思考とは、どんな小さな問題でも、すぐに「最悪の事態」を想像し、「ありえないような悲劇的な結末ばかりを考えてしまう思考のクセ」です。

まるで、心のスイッチが「最悪のシナリオ」に固定されてしまっているような状態です。

油(特に加工された植物油やトランス脂肪酸)

油も四毒に含まれます。

主な主張の例

主な主張は以下の通りです。

炎症促進

【炎症促進】

オメガ6系脂肪酸が多い特定の植物油(サラダ油など)や、加工の過程で生まれるトランス脂肪酸が、体内で炎症を引き起こし、アレルギーなどの悪化の要因になったり、様々な病気のリスクを高めるとされています。

オメガ6脂肪酸は、体に必要な脂肪酸です。危険な油ではありません。

しかし、「揚げ物が多い」「加工食品に多く含まれる」などで過剰になっているといわれています。

オメガ3脂肪酸とのバランスが良くないと体に悪影響をもたらすといわれています。

そもそもの、脂質の摂取量を見直すのも大切です。

怖がって、脂質ゼロの食品ばかり選ばないようにしましょう。

脂質は、私たちの体に必要な栄養素です。

酸化

高温で調理すると油が酸化し、体に良くない物質に変わる、という懸念もあります。

酸化した脂質が体に与える影響 酸化した脂質を摂取したり、体内で脂質が酸化したりすることは、私たちの健康に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

1. 急性症状

消化器系の不調: 酸化した油は消化しにくく、胃もたれ、胸焼け、吐き気、腹痛などを引き起こすことがあります。

ひどい場合は食中毒のような症状につながることもあります。

2.長期的な健康リスク(「体のサビつき」)

酸化した脂質は、体内で過酸化脂質という有害な物質を生成します。

この過酸化脂質が、細胞や組織を傷つけ、老化や病気の原因となると考えられています。

これは「体のサビつき」とも表現されます。

なぜ「四毒」を避けると体調が良くなるのか

これらの食品を意識的に避けることで、「体調が良くなった」と感じる人がいるのは、多くの場合、以下のような理由が考えられます。

加工食品の摂取量が激減する

「四毒」と呼ばれるこれらの食材は、菓子パン、スナック菓子、レトルト食品、冷凍食品など、現代の加工食品の多くに多量に使われています。

これらを避けることは、結果的に高カロリー、高糖質、高脂質で、添加物の多い加工食品全体の摂取量を大幅に減らすことにつながります。

これが、消化器系への負担軽減や血糖値の安定、慢性炎症の改善など、体調改善の最も大きな要因の一つと考えられます。

自然食品・未加工食品へのシフトが促される

避ける食品が増えることで、自然と、お米、野菜、きのこ、海藻、肉、魚、豆類といった、昔ながらの自然でシンプルな食材を選ぶ機会が増えます。

これにより、ビタミン、ミネラル、食物繊維など、現代人が不足しがちな栄養素の摂取量が増え、食事全体の質が高まります。

特定の体質に合う場合がある

アレルギーや乳糖不耐症やグルテン過敏症のように、実際にこれらの食品が体質的に合わない方がいます。

そうした方が摂取を控えることで、アレルギー=症状、お腹の不調や肌荒れ、倦怠感といった具体的な症状が改善されるのは、当然のことです。

食事への意識が高まり、自己効力感が向上するから

「自分の健康のために、食事をしっかり選ぶ」という行為そのものが、自己効力感(「自分にはできる」という自信)を高めます。

食事をコントロールできているという感覚は、精神的な満足感につながり、それが心身の健康全体に良い影響を与えることもあります。

「体にいいことしているな」とプラス思考になります。

四毒のデメリットについて

「四毒」と呼ばれる食品を避けることでメリットがある一方で、極端な制限にはデメリットも潜んでいます。

・栄養の偏りのリスク

特定の食品群を全て排除すると、代替食品でしっかり補わない限り、必要な栄養素(カルシウム、食物繊維など)が不足する可能性があります。

・精神的ストレスの増大

「これを食べたらダメ」「完璧でなければ」と厳しく制限しすぎると、食事がストレスや義務感に変わってしまいます。

外食や人との会食が困難になり、社会的な孤立を招くこともあります。

これは「健康へのこだわり」が行き過ぎてしまう「オルトレキシア」という状態につながる可能性もあります。

食の楽しみが喪失してしまう

「避けること」ばかりに囚われると、食事本来の「美味しい!楽しい!」という喜びが失われてしまいます。

大切なのは「心のメガネ」を磨くこと 「四毒」という言葉に過度に囚われ極端な「白黒思考」(良いか悪いか、完璧かダメか)になってしまうと、心はとても苦しくなります。

また、特定の情報を盲信する「確証バイアス」に陥ると、本当に自分に必要な情報が見えにくくなります。

科学とは、現時点で「最も確からしい推測や指針」を示してくれる「羅針盤(らしんばん)」のようなものです。

私たちの安全や健康を守る上で、非常に信頼できるものですが、万人に当てはまる「唯一の絶対的な真理」ではありません。

人間には多様な体質や、複雑な心の状態があるからです。

「フラットな視点」で物事を見つめる

だからこそ、大切なのは、この羅針盤を頼りにしつつも、自分自身で情報を見極め、取捨選択し、自分自身の「心のメガネ」を磨き、「フラットな視点」で物事を見つめることです。

「本当にそうかな?」と立ち止まって考えてみる。

特定の情報に飛びつく前に、多角的な視点から調べてみる。

そして何より、自分の心と体がどう感じているかに耳を傾けることです。

「私らしい食」を見つける3つの視点

「情報迷子」から卒業し、「健康に縛られないけど健康なスタイル」を見つけるために、ぜひ次の3つの視点を持ってみましょう。

「食べたい」という素直な気持ちと「心地よさ」を大切にする

食事は、栄養補給だけでなく、心の満足感も大切です。

心から「美味しい!」と感じる喜びや、食卓を囲む人との楽しい時間は、あなたの心の健康に欠かせない栄養です。

無理なく、楽しんで食事ができるか、それが何よりも大切です。

自分だけの「体質」を知る探究者になる

科学が示す「一般論」を参考にしつつも、実際にその食品を試してみて、あなたの体がどう反応するか(消化、肌の調子、気分など)を丁寧に観察してみてください。

万人に共通の「良い」「悪い」ではなく、「私の体には合うか合わないか」というあなただけの答えを見つける視点です。

「心地よい妥協点」を見つける

健康は、毎日100点満点の食事をすることではありません。

完璧を目指して疲弊するよりも、70点でも80点でも、無理なく楽しく続けられることの方がずっと大切です。

たまには好きなものを楽しんだり、家族と一緒の食事を心から味わったりする柔軟性が、心と体のバランスの取れた健康へと繋がります。

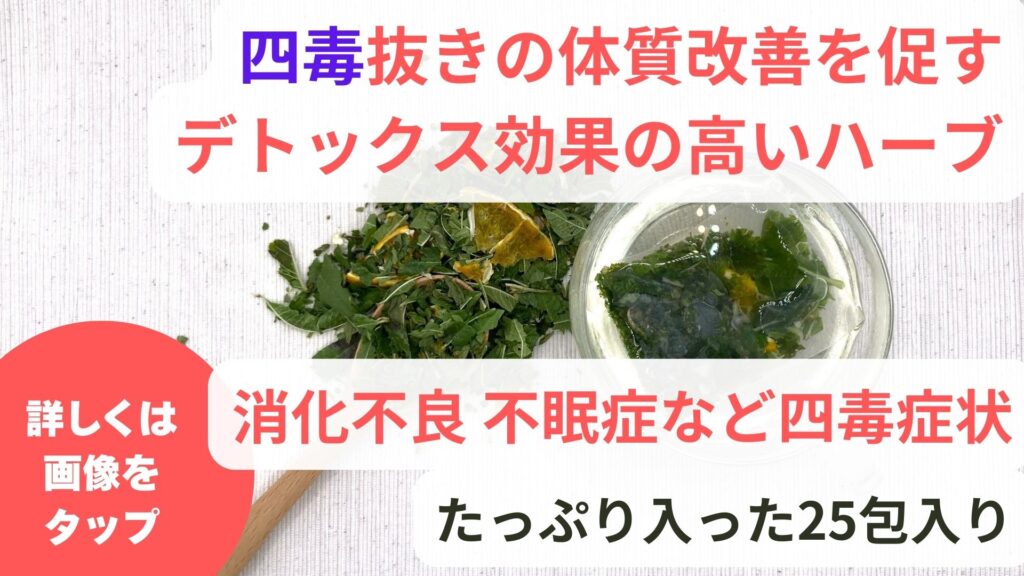

当院の無農薬ハーブティーは四毒でお悩みの方におすすめです

四毒で悩む多くの方には以下の不調が起こりやすい傾向にあります。

☐胃腸が弱い

☐お腹が張って痛くなりやすい

☐お腹にガスが溜まりやすい

☐胃もたれがしやすい

☐ニキビや吹き出物がでやすい

☐不安や緊張が強い

☐生理痛や更年期症状がある

☐便秘をしやすい

☐自律神経が乱れやすい

このような不調を感じたら当院で販売しているブレントハーブがおすすめです。

当店のは国産無農薬100%の高品質のハーブを使用しています

ハーブは様々な効果効能をもっています。

このハーブを組み合わせることで体質から起こる不調を改善へと導くことができます。

自律神経専門として培った知識と経験をもとにブレンドハーブを監修し効果効能を引き出すオリジナルブレンドハーブです。

鍼灸院コモラボは国産無農薬ハーブを100%使用し、東洋医学に基づくブレンドハーブを制作し通販販売しております。

どうぞこの機会に試してみてはいかがでしょうか。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問