BLOG

ブログ

食品添加物って危険?|食品添加物の危険性ランキング

- カテゴリ:

- ハーブ

【自律神経専門院 × 無農薬ハーブ という新しい組み合わせ】

自律神経専門鍼灸院が監修した独自の高品質オリジナルブレンドティーを作りました。

無農薬で高品質なブレンドハーブティーであなたの添加物の毒でお悩みをスッキリ解消させましょう。

目次

- 1 食品添加物の危険性ランキングを紹介

- 2 食品添加物とは加工や保存を目的に使用されるもの

- 3 食品添加物で危険性のあるものは使用禁止されている

- 4 食品添加物の危険性は様々にある

- 5 控えるべき食品添加物ランキング

- 6 亜硝酸ナトリウム

- 7 合成甘味料(アステルパーム・アセスルファムK)

- 8 合成着色料

- 9 合成保存材

- 10 調味料(アミノ酸等)

- 11 防カビ剤

- 12 マーガリン・ショートニング

- 13 食品添加物と上手に付き合うポイント

- 14 手作りを心がける

- 15 無添加サラダチキンの作り方

- 16 食材を選ぶ

- 17 毒素を出せる体作り

- 18 危険性の高い添加物は無理のない範囲で控えましょう

- 19 当院の無農薬ハーブティーは添加物の解毒でお悩みの方におすすめです

- 20 当店のは国産無農薬100%の高品質のハーブを使用しています

- 21 関連

食品添加物の危険性ランキングを紹介

食品添加物は自然界にはない化学的に作られた合成添加物が多く存在します。

その中で厚生労働省の認可制であるため食品の安全性が確保されています。

しかし、日本で使用されているものの海外では発がん性の危険性があることから、使用禁止になっている添加物も存在します。

そこで今回は「食品添加物って危険?|食品添加物の危険性ランキング」と題して、食品添加物の危険性と控えたい添加物ランキングをご紹介します。

添加物と上手に付き合うコツやおすすめの食品についても紹介しているので、参考にしてみてください。

食品添加物とは加工や保存を目的に使用されるもの

食品添加物とは「食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるもの(参考:厚生労働省|食品添加物)」と定義されています。

主に以下のような目的で使用されています。

・食品を加工するため

・食品の形や食感を作るため

・食品に色を付けたり抜いたりするため

・食品に旨味や甘みを付けるため

・食品の品質を持続させるため

食品添加物で危険性のあるものは使用禁止されている

食品添加物のおかげで食品は長持ちし、より安く購入でき、よりおいしくなっていると言えるでしょう。

食中毒で苦しまないのも、この食品添加物のおかげです。

また、食品添加物は「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般食物添加物」の4つに分類され、試験や検査によって危険性のあるものは使用禁止になっています。

食品添加物の危険性は様々にある

食品添加物は食中毒などのリスクを軽減してくれます。

しかし、体にとって負担になることも多いです。

特に腸内環境の悪化によってアレルギー症状が出たり、腸から分泌されるセロトニン(幸せホルモン)の分泌が減り、緊張や不安に対して敏感になることも考えられます。

また、食品添加物の分解にはビタミンやミネラルが使われることで、代謝が悪くなり、冷え性を引き起こしたり、ダイエットの妨げにも繋がります。

さらに、食品添加物の摂りすぎは解毒作用のある「肝臓」やろ過作用のある「腎臓」に大きな負荷がかかると言われています。

解毒やろ過作用が弱くなることで、発がんする危険性も出てきます。

毒素の排出に大切な臓器を守るためにも、食品添加物の摂取量は注意しましょう。

同時に糖質の摂りすぎや体の冷えに注意するなど生活習慣を見直すことで、肝臓や腎臓の健康を守ることができます。

控えるべき食品添加物ランキング

添加物のなかでも控えたいものは化学的に作られた「合成添加物」です。

国で使用が許可されている合成添加物を含む「指定添加物」は466品目ありますが、すべての特徴や危険性を理解しておくことはむずかしいでしょう。

そこでここでは、控えたい食品添加物をランキングにして紹介しています。

「これだけは減らしたい!」そんな添加物を7つご紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

亜硝酸ナトリウム

ランキング1位は亜硝酸ナトリウムです。

ソーセージやハムなどの食肉加工品や魚肉ソーセージ、いくらやたらこなどの魚卵加工品、パック野菜などの発光剤・発色剤として使用されています。

毒性が強いとされ、考えられる危険性として、発がん性・うつ症状・頭痛・記憶障害などが挙げられます。

アメリカではすでにベビー用食品への使用を禁止しています。

合成甘味料(アステルパーム・アセスルファムK)

人工甘味料とも言われているアステルパームとアセスルファムKは、ゼロカロリー飲料やガムやアイスなどに多く使用されています。

どちらも動物実験では発がん性の危険性が報告されており、2023年7月13日にはWHOの2つの機関がアステルパームに発がん性がある可能性があると分類しました。

合成着色料

赤色2号、赤色3号、赤色102号、黄色4号、黄色5号、青色1号、青色2号などは合成着色料であり、菓子・アイス・清涼飲料水・漬物・医薬品などに使用されています。

合成着色料は石油製品を原料としており、危険性として発がん性・アレルギーの発症・蕁麻疹を引き起こすなどが挙げられます。

すでにアメリカでは赤色2号の使用が禁止されており、北欧では以下の合成着色料がすべて禁止されています。

赤:No.2、No.3、No.102、No.104、No.105、No.106

黄色:No.4とNo.5

緑色:3号

シアン:No.1・No.2

合成保存材

食品の劣化を防ぐ合成保存料である「安息香酸ナトリウム」や「ソルビン酸カリウム」も白血病や発がん性の危険性があると言われています。

安息香酸ナトリウムは清涼飲料水、ワイン、ジャムなどに、ソルビン酸カリウムはお弁当全般、漬物、加工食品全般などに使用されています。

調味料(アミノ酸等)

原材料名にある「調味料(アミノ酸等)」はグルタミン酸ナトリウムであり、旨味をプラスする添加物です。

だし用パウダーや加工食品全般に添加されていますが、発がん性・アルツハイマー・パーキンソン病などが危惧されています。

アメリカでは離乳食への使用が禁止されています。

防カビ剤

輸入果物に使用されているOPP(オルトフェニルフェエノール)やTBZ(チアベンダゾール)などの防カビ剤も要注意です。

OPPは主に柑橘類に、TBZは柑橘類とバナナに使用されており、発がん性や胎児に奇形が起こる危険性が指摘されています。

皮をむいて食べる際はあまり気にすることはありませんが、皮ごと食べる際は重曹や果物・野菜用の洗浄剤で洗い流してから食べましょう。

マーガリン・ショートニング

菓子やパン、ケーキなどに添加されているマーガリンやショートニングは、指定添加物ではありません。

しかし、海外の多くの国で使用が禁止されている添加物のひとつです。

動脈硬化やアトピー、アレルギーの危険性があるとされており、マーガリンにおいては「トランス脂肪酸」による心臓病のリスクがあるなどと報告されています。

しかし、アメリカや欧州にくらべて日本の食生活は食材から得るトランス脂肪酸の量が少ないことから、危険性は少ないとされているのも事実です。

ただし、日本での食事もお米がパンに、魚がお肉に変化していることから、日常的に脂質の多い食生活の方は気をつける必要があります。

食品添加物と上手に付き合うポイント

「食品添加物を控えよう!」と一言で言っても、現代で添加物をゼロにすることは膨大な労力が必要です。

そこでここでは、食品添加物と上手に付き合っていくためのコツをご紹介します。

手作りを心がける

ハムやサラダチキン、パンや焼き菓子、お弁当などを手作りするだけで一気に食品添加物の量が減ります。

「毎日作るのは大変」という方は週に2回など、無理のない範囲で挑戦してみてください。

また、「ハムはしょうがないけど、パンは無添加のものを選ぼう」「ふりかけは無添加じゃないけどおにぎりを持っていこう」など少しずつはじめ、無理に100%を目指さないことも意識しておきましょう。

まずは一歩、無理のない範囲で継続し、添加物を少し減らした生活を日常にしていくことが大切です。

毎日コンビニでサラダチキンやサンドイッチ、お弁当を買っている方は手作りすることで節約にもなるでしょう。

無添加のパンなども冷凍保存できるため、一気に作って保存しておくのもひとつの手です。

無添加サラダチキンの作り方

おかずにも小腹満たしにもなるサラダチキンは、想像以上に簡単に手作りできるので、ぜひ挑戦してみてください。

【材料】

・鶏胸肉1枚

・酒大さじ1

・砂糖小さじ1

・片栗粉小さじ1弱

・塩小さじ1/4

・お好みのハーブソルト少々

鶏胸肉にフォークで複数の穴を開け、ジップロックや湯煎可能な袋に調味料と鶏肉を入れて漬け置きし、沸騰したお湯に入れて5分ほどで完成です。お肉をささみに変えたり、ハーブソルトをお好みの無添加ふりかけやドレッシングに変えるなどのアレンジも無限です。ぜひ試してみてください!

食材を選ぶ

食品添加物を減らすには、シンプルに食材選びに注意することが大切です。

パンを購入する際も、スーパーやコンビニの菓子パンでなく、パン屋さんのパンを買うことで添加物が減らせます。

しかし、お店で作られている惣菜であっても注意が必要です。

コンビニのお弁当よりは少ないかもしれませんが、完全無添加のものは少ないことを理解しておきましょう。

また、国産の果物を選んだり、防カビ剤不使用の果物を選ぶだけでも添加物を減らすことができます。

国産の作物を選ぶことは地産地消にもつながるため、できるだけ地元の果物や野菜を購入したいですね。

毒素を出せる体作り

体は一度体内に入った添加物や農薬といった毒素を排出する機能を備えています。

毒素は排泄物や汗などと一緒に排出されるため、運動やサウナ、お風呂などで汗をかくことが大切です。

また、食物繊維やミネラル豊富な玄米を取り入れたり、味噌や納豆などの発酵食品を食べて便通を整えることも重要です。

排出量の約75%が便とともに排出されているとも言われているため、便秘の方は毒素を上手に排出できていないと考え、改善できるように注力しましょう。

さらに、無理のない範囲で断食をすると毒素の排出を促進できます。

添加物や農薬といった体にデメリットとなる物質を取り入れてしまっても、上手に排出できれば問題ありません。

危険性の高い添加物は無理のない範囲で控えましょう

今回は、食品添加物の危険性と控えたい添加物ランキングをご紹介しました。

食品添加物は現代の食卓になくてはならないものですが、本来は自然界になかったものを体に取り込むため、多少なりとも危険性はあるでしょう。今回ご紹介した危険性の高い添加物は、食品を手作りしたり、選んで購入して、無理のない範囲で控えたいところです。

また、デトックスしやすい体質に整えておくことで、食品添加物や農薬を体内から排出することも可能です。

「食品添加物は怖い!」と怯えることなく理解したうえで、上手に付き合っていきましょう。

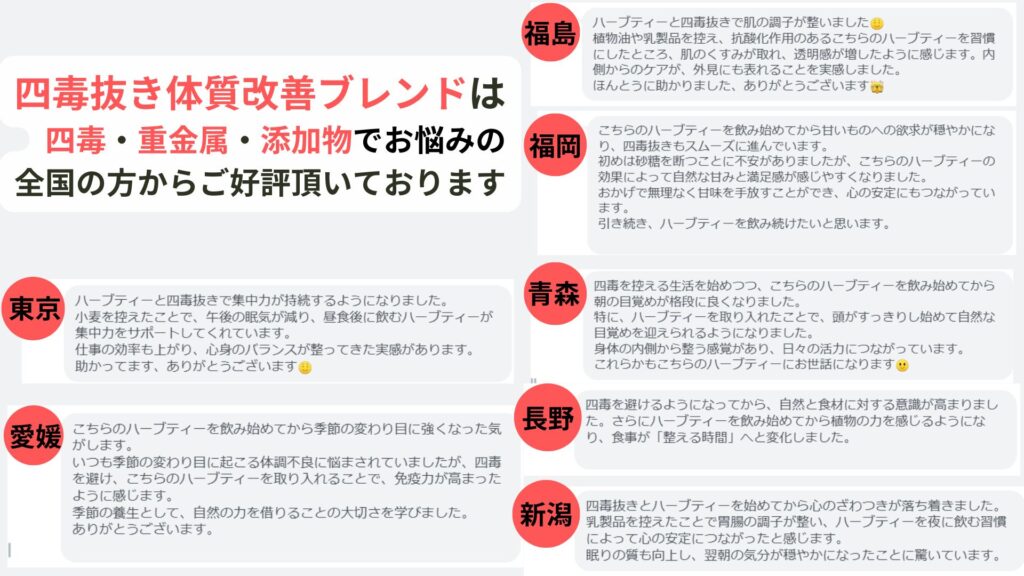

当院の無農薬ハーブティーは添加物の解毒でお悩みの方におすすめです

添加物の解毒で悩む方には以下の不調が起こりやすい傾向にあります。

☐身体の芯から冷えを感じる

☐お腹が冷えやすい

☐風邪を引きやすい

☐消化不良でお腹を下しやすい

☐すぐ疲れてしまう

☐血の巡りが悪い

☐体力が落ちたと感じる

☐老化が気になる

このような不調を感じたら当院で販売しているブレントハーブがおすすめです。

当店のは国産無農薬100%の高品質のハーブを使用しています

ハーブは様々な効果効能をもっています。

このハーブを組み合わせることで体質から起こる不調を改善へと導くことができます。

自律神経専門として培った知識と経験をもとにブレンドハーブを監修し効果効能を引き出すオリジナルブレンドハーブです。

鍼灸院コモラボは国産無農薬ハーブを100%使用し、東洋医学に基づくブレンドハーブを制作し通販販売しております。

どうぞこの機会に試してみてはいかがでしょうか。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問