BLOG

ブログ

上咽頭炎の漢方は麦門冬湯だけではない|東洋医学専門

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2025年07月01日

更新日:2025年07月02日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

上咽頭炎の漢方は麦門冬湯や半夏厚朴湯だけではない

慢性上咽頭炎に対する漢方治療について解説します。

耳鼻咽喉科では主に上咽頭擦過療法(EAT:イート、Bスポット治療ともいいます)が行われています。

しかし、この治療法だけでは再発や完治せずに後遺症が残ることが多い病気です。

そのため耳鼻咽喉科では漢方薬の処方として麦門冬湯や半夏厚朴湯がよく使われていますが、これも体質が合わないと効果がありません。

今回は「上咽頭炎の漢方は麦門冬湯だけではない|東洋医学専門」と題して、体質に合わせた慢性上咽頭炎に対する漢方薬について解説します。

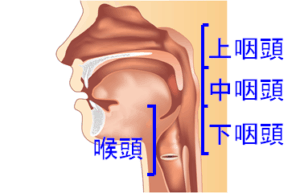

上咽頭は免疫機能をもった空気の通り道

慢性上咽頭炎とは上咽頭に炎症が生じそれが慢性化している病気です。

上咽頭は鼻の奥にあるのどの上部に位置する空気の通り道で鼻とのどの境目に当たる部分をさします。

鼻から入った空気は上咽頭で下降し肺に流れます。

上咽頭から下は空気と飲食物の両方が通りますが、鼻から上咽頭までは空気しか通りません。

そのため上咽頭の表面は細かい毛で覆われ(繊毛上皮といいます)、粘液を分泌しています。

さらに多数のリンパ球が存在し、空気中のウイルスや細菌といった異物の侵入を防ぐ免疫機能の役割を果たしています。

慢性上咽頭炎の症状

慢性上咽頭炎でよくみられる症状は以下の通りです。

・のどの痛み

・のどの違和感

・乾燥感

・長引く咳

・咳喘息

・咳払い

・痰

・後鼻漏

・頭痛

・肩こり

・首のこり

・舌の痛み

・耳鳴り

・声が出にくい

・鼻の奥が匂う

その他にもめまい、倦怠感、睡眠障害、集中力の低下など、自律神経系の乱れによる症状も起こります。

さらにIgA腎症や、掌蹠膿疱症、アトピー性皮膚炎など、自己免疫の異常による疾患もみられます。

慢性上咽頭炎の原因

慢性上咽頭炎が起こる原因は以下の通りです。

・ウイルスや細菌などの感染

・身体の冷え

・精神的ストレス

・疲労の蓄積

・空気の乾燥

・口呼吸

・後鼻漏

・喫煙

上咽頭は視床下部に近いことも原因

自律神経系と関係が深い視床下部は上咽頭の近くに位置します。

そのため上咽頭炎になると炎症によって自律神経が刺激されて自律神経症状が生じると考えられています。

また上咽頭の慢性炎症によって生じた炎症物質(サイトカイン)が血流に乗って全身に運ばれる結果、腎臓や皮膚などに自己免疫の異常による二次疾患が起こると考えられています。

自己免疫は免疫機能の異常で、自分の正常な組織も攻撃してしまう状態です。

耳鼻咽喉科における一般的な治療

耳鼻咽喉科における慢性上咽頭炎の治療には、直接炎症を抑える対処的治療と、免疫力を高めて炎症を鎮める根本的治療とがあります。

西洋医学では主に薄めた塩化亜鉛溶液を上咽頭に直接こすりつける上咽頭擦過療法(EATまたはBスポット治療といいます)があります。

その他に消炎剤や抗生物質による薬物治療、吸入(ネブライザー)治療などが行われます。

漢方薬による慢性上咽頭炎の治療

東洋医学の漢方では慢性上咽頭炎は「五臓の肺の機能失調」と関係が深い疾患と捉えます。

肺は五臓のひとつで、「呼吸」をつかさどります。

さらに皮膚や粘膜において体表からの病邪(細菌やウイルスなど)の侵入を防ぎ、侵入した病邪に抵抗して排除します。

したがって五臓の肺には、内臓の肺だけでなく、気管や咽喉、鼻などの器官も含まれます。

この五臓の肺の機能が失調したとき、慢性上咽頭炎が生じると考えます。

したがって漢方では、おもに五臓の肺の失調を治療することにより、上咽頭炎の治療を進めます。

麦門冬湯や半夏厚朴湯が効かない理由

東洋医学の漢方は患者様一人ひとりの体質や病状に合わせて処方を決めます。

そのため同じ慢性上咽頭炎という病名でも、体質や病状が違えば効く漢方薬も異なります。

病院で処方されることが多い漢方薬に麦門冬湯や半夏厚朴湯があります。

しかし、誰にでも効くわけではありません。

以下に、慢性上咽頭炎に使われることの多い漢方薬を体質別に解説します。

患者さんの体質や病状に合わせて処方を決め、治療を進めるのが東洋医学の漢方治療です。

①滋陰降火湯(じいんこうかとう)

【主な症状】

・のどの違和感

・乾燥感

のどの違和感や乾燥感が強いなら、漢方でいう「肺陰虚(はいいんきょ)」という体質です。

のどや呼吸器系の粘膜の潤いが不足している状態です。

上咽頭が乾燥し、炎症を起こすと上咽頭炎が生じます。

粘膜の潤いが足りず、免疫力が低下し、感染症にかかりやすい状態です。

滋陰降火湯(じいんこうかとう)など、のどや呼吸器系を潤す漢方薬で、慢性上咽頭炎を治療します。

②麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)

【主な症状】

・黄色く粘り気のある痰

黄色く粘稠な痰や粘液が出るようなら、「肺熱(はいねつ)」という体質です。

咽頭部に熱邪(熱っぽい症状を引き起こす病因)が侵入することにより炎症が生じ、上咽頭炎になります。

麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)など、咽頭部の熱邪を除去する漢方薬で炎症を冷まし、慢性上咽頭炎を治療します。

③温胆湯(うんたんとう)

【主な症状】

・のどの奥に痰が絡む

のどの奥に痰が絡むような違和感が強いなら、「痰濁上擾(たんだくじょうじょう)」という体質です。

過剰な水液が体内を上昇して上咽頭に停滞することにより、上咽頭炎が生じます。

温胆湯(うんたんとう)など、過剰な水液を下降させて除去する漢方薬で、慢性上咽頭炎を治療します。

④四逆散(しぎゃくさん)

【主な症状】

・めまい

・倦怠感

・睡眠障害

めまいや倦怠感、睡眠障害など自律神経系の乱れによる症状もみられる場合は、「肝鬱気滞(かんうつきたい)」という体質です。

からだの諸機能を調節し、情緒を安定させる機能がスムーズに働いていない体質です。

この体質は自律神経系と関係が深く、自律神経系の失調による症状が生じます。四逆散(しぎゃくさん)など、自律神経系をととのえる漢方薬で、慢性上咽頭炎を治していきます。

予防と日常生活での注意点

日常生活では、こまめな水分を補給とのどの粘膜の乾燥を防ぐようにします。

呼吸は口呼吸ではなく鼻呼吸を心がけます。

また体を冷やさないことも重要です。

特に首回りは冷やさないようにしてください。

セルフケアとして生理食塩水での鼻洗浄(鼻うがい)も有効です。

また自律神経を乱れさせないよう以下を注意します。

・ストレスをためない

・適度な運動をする

・規則正しい生活を続ける

・じゅうぶんな睡眠をとる

・体調をととのえて感染症にかからないよう注意する

・喫煙者は禁煙をする

上咽頭炎は当院の鍼灸治療で改善できます

このような慢性上咽頭炎には鍼灸治療が効果的です。

慢性上咽頭炎は西洋医学的な薬物療法やマニュアル通りの治療(Bスポット療法)では良くなりません。

改善のためには一人ひとりの体質の違い、生活環境の違いなどを考慮した治療が必要です。

それが可能なのが当院の鍼灸治療による自律神経の調整です。

ぜひ、長引く慢性上咽頭炎や再発、予防などでお悩みの方はご相談ください。

当院で患者様の治療実績はこちらから

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

ぜひ、下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて13年勤務(院長職を務める)

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問