BLOG

ブログ

気にしすぎる性格|気にしすぎ考えすぎの病気と治し方

- カテゴリ:

- 全身のお悩み

公開日:2025年05月13日

更新日:2025年08月06日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

- 1 気にしすぎ考えすぎの対処法を解説します

- 2 気にしすぎ考えすぎの人の特徴

- 3 真面目で自分に厳しい

- 4 細かいことに気づきやすい

- 5 自信がなく、ネガティブ思考

- 6 他人に嫌われることを恐れる

- 7 物事を深く考えすぎる原因

- 8 ①気持ちの切り替え方がわからない

- 9 ②こうあるべきという固定観念を崩せない

- 10 ③いつも自分を他人と比較している

- 11 気にしすぎや考えすぎは性格や病気が関係?

- 12 不安障害などの精神疾患が原因

- 13 性格、家族構成、立場などが原因

- 14 HSPなどの繊細な気質や体質が原因

- 15 気にしすぎ症候群の正しい対処法

- 16 気にしすぎている自分をもっと知る

- 17 周りからの評価よりも自己評価を重要視する

- 18 気にする時間を制限し考えすぎから脱出する

- 19 上手く付き合う重要なポイント

- 20 ストレスによる不調でお悩みの方はご相談ください

- 21 当院で患者様の治療実績はこちらから

気にしすぎ考えすぎの対処法を解説します

・つい周りを気にしすぎてしまう

・よく考え込んでしまう

仕事や家庭、恋愛などの様々な場面でこういった悩みが起こるのは少なくないと思います。

癖になってしまっている「気にしすぎ」「考えすぎ」な自分とどのように向き合っていけばいいのでしょうか。

今回は「気にしすぎる性格|気にしすぎ考えすぎの病気と治し方」と題して気にしすぎてしまう方の特徴や原因、対処法について解説します。

気にしすぎ考えすぎの人の特徴

気にしすぎや考えすぎの人には、具体的に下記のような特徴が多く見られます。

原因と対策を考えていくために、まずはご自身の特徴を知ることから始めましょう。

真面目で自分に厳しい

失敗などを気にしすぎる人は、妥協することや自分自身や他人に対して負けることが嫌いな性格です。

自分に完璧さを求めていることが多かったり、家族や同僚など周りから完璧であることを期待されていたりすることがあります。

細かいことに気づきやすい

人付き合いにおいて、相手の言葉や態度などの目に見える部分だけでなく、顔色や声色、雰囲気などの繊細な部分にもよく気づく人は、他人とかかわる時に慎重になりやすい性格です。

それにより自分よりも相手を優先しすぎてしまうことが多い傾向があります。

自信がなく、ネガティブ思考

気にしすぎる人には、自分に自信がないために自分に向けられる他人からの言動や態度を過度に恐れていることがあります。

起こっていないにもかかわらず自分に対して負の結果が起こってしまうことを想像したり、基本的にネガティブ思考を持っていることが多い傾向があります。

他人に嫌われることを恐れる

他人から良く思われたい気持ちや嫌われたくない気持ちが強い人は、つい相手の顔色や言葉を気にしすぎてしまいます。

そのため自分自身の本音や素直な気持ちを抑えて、八方美人を演じてしまうことがあります。

以上のように何に対してご自身が気にしすぎたり、考えすぎたりすることが多いのか、その特徴を見つけましょう。

自分の特徴を理解することが原因や対策を考えていくための第一歩です。

物事を深く考えすぎる原因

物事を深く考えすぎてしまう人にも原因があります。

以下の通りです。

①気持ちの切り替え方がわからない

気持ちの切り替えが上手にできないと、一度気になることがあればそればかりに気をとられてしまいます。

それにより他の事に集中できず、仕事やプライベート全体にまで影響してしまいます。

また切り替えができないと、不安やストレスを感じるたびにネガティブな思考や感情にとらわれやすくなります。

今まで楽しめていたことも楽しめなくなったり、「考えすぎてしまう」自分であることが辛くなります。

②こうあるべきという固定観念を崩せない

・これについては相談するまでもなく、自分1人で解決するべきだ

・女性はこうあるべきなのに、自分は全くできていない

以上のような物事や自分自身に対して強い固定観念があると自分自身を追い込みやすくなる傾向にあります。

あるべき姿と現実の違いをうまく受け入れられないために考え込んでしまいます。

③いつも自分を他人と比較している

・あの人はできているのに、自分にはできない

・周りと比べて自分だけが劣っている

以上のような、他人と比較をすることが多い人は他人と比べて自分にないものや劣っている部分を見つけては一喜一憂してしまいます。

また、他人からの評価によって自分の存在意義や価値を見出していることも多いため、頑張らないと認めてもらえないというプレッシャーを抱えていることが多々あります。

気にしすぎや考えすぎは性格や病気が関係?

気にしすぎや考えすぎは誰にでも起こることです。

しかし、その状態が長く続いたり頻繁に起こると心身が疲労してしまいます。

この原因には心の病による影響の可能性や性格・気質によるものの可能性があります。

不安障害などの精神疾患が原因

全般性不安障害は、継続する不安の症状により苦痛を感じて、日常生活に支障が出てきてしまう不安症の一つです。

不安をコントロールすることが難しく、不安感情によって行動が制限されたり、身体症状が出ることがあるのも特徴です。

この不安障害による過剰な心配の対象は様々です。

主に仕事や家族、将来、災害、事故、戦争などがよく挙げられます。

不安症と診断された人の中には「自分は気にしすぎる性格なだけだ」と病気を見過ごしている人もいます。

性格、家族構成、立場などが原因

気にしすぎてしまうことはすべて病気というわけではありません。

過去の体験や環境などの影響により心配や不安になりやすい性格が形成されることがあります。

家族構成や職場での立場上により、周りへの気遣いや周りからの評価を気にし続けなければならないという状況も関係しています。

HSPなどの繊細な気質や体質が原因

HSPとは、Highly Sensitive Personの略称です。

人一倍繊細な人という意味を持ちます。

HSP気質のある方は微妙で些細なことに気づきやすく、情報を深く処理する気質です。

想像力や洞察力に富み、共感する能力が高い傾向がある一方で、周りよりもストレスを感じやすい傾向にあります。

このHSP気質は生まれ持ったものであるため、性格のようにそれ自体を変えていくことは難しいと考えられています。

気にしすぎ症候群の正しい対処法

不安症など精神疾患に当てはまらないものの、「気にしすぎ考えすぎの状態」が毎日続いていることが辛いと感じる方は多いようです。

この状態を俗に「気にしすぎ症候群」と呼びます。

この現状を少しずつ変えていき、改善していく方法を解説します。

気にしすぎている自分をもっと知る

「気にしすぎる人」はそれぞれ気にしている物事や環境などが異なります。

そのためご自身が置かれている環境や気にしていることについて「何をどう気にしているのか」を詳しく知ることが大切です。

これを行うことで「自分にとって気にすることはプラスになるのか」を考え直すことができます。

それにより余計な心配事が排除でき、優先度が高い物事を考えることができます。

周りからの評価よりも自己評価を重要視する

気にしすぎる人の中には、周りからのマイナス評価を恐れる人が多い傾向にあります。

振り返ってみると過去に褒めてくれた人や応援してくれた人もいるはずです。

マイナス面ばかりに気を取られず、ポジティブな出来事を積極的に思い出すようにしましょう。

それをすることで自分の強みに意識を向けることができ、自己肯定感が高まります。

これにより「ありのままの自分で大丈夫」と感じられて、肩の荷が下りやすくなります。

また目に見える結果や数字だけで判断しないようにしましょう。

結果に至るまでの努力やプロセスにも着目できるようになると自己評価が高まりやすくなります。

気にする時間を制限し考えすぎから脱出する

気にしたり考えすぎてしまう方は、スマホのタイマーを活用したりして考え込む時間を制限しましょう。

例えば、「気になることについて考える時間は夕食後の15分」と決めるようにします。

・15分経ったら外に出て散歩する

・考えた後は全く違う環境に身を置いて手を動かして集中できる環境を作る

こういった思考のループから抜け出す環境を作ることで気分の切り替えができるようになります。

上手く付き合う重要なポイント

気にしすぎる性格をネガティブに捉えている方も少なくないのではないでしょうか。

じつは気にしすぎる性格は強みや魅力的なところも多くあります。

気にしすぎる人は「他の人が気づかない細かい点に気づく能力」と考えられます。

この繊細さは特長であり、危機管理能力が高く洞察力も優れているといえます。

また共感する能力も高いために仕事や家庭で円滑な人間関係を築きやすいです。

このように長所と短所は表裏一体です。

気にしすぎる性格の短所ばかりに着目してきたという方はご自身の正確から長所を導き出して上手く付き合っていただきたいと思います。

ストレスによる不調でお悩みの方はご相談ください

メンタル不調は放置するとうつ病や不眠症など精神疾患に進展してしまう可能性があります。

そのため少しでも不調を感じたらすぐに心身のケアが大切です。

東洋医学では昔からこのような病気になる前のメンタル不調を「未病(みびょう)」と呼び、この未病を治療することを「未病治(みびょうち)」と呼んで治療をする対象にしていました。

「病気になる前から予防のためにメンタルヘルスをケアする」という考えは東洋医学ならではの考えです。

ぜひ、心の不調を感じている方は東洋医学を取り入れてみてはいかがでしょうか。

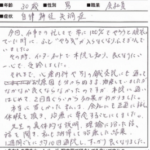

当院で患者様の治療実績はこちらから

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。

これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて13年勤務(院長職を務める)

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問