BLOG

ブログ

食後に痰が絡む40代・50代|食べると痰が出る対処法

- カテゴリ:

- 胸やお腹の悩み

公開日:2024年07月06日

更新日:2025年09月23日

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

目次

食後に起こる痰の原因と症状のを解説

「食後に痰が絡むような不快感や咳払いが起こる」

「40代以降に食後に痰が増える」

このような不調でお悩みの方はおられないでしょうか。

食後に起こる痰の症状は嚥下能力とも関連があり、40代以降に起こりやすいとされています。

今回は「食後に痰が絡む40代・50代|食べると痰が出る対処法」と題して、実際に施術を行った患者様の症例をもとに解説します。

食事の後に痰が絡む症状(40代・女性 会社員)

40代・女性 会社員

来院開始日と通院間隔:2024年4月・週1回

来院回数:10回

【主訴】

半年前から喉のつかえ感・胸焼け症状が出始める。

30代中頃から春~初夏にかけて喉に異物感やつまり感が現れやすくなる。

普段は漢方薬を3~4日服用して症状を抑えていたが今回は服用しても上記の症状が治まらない。

また食事の後に痰が絡むような、咳払いしたくなるような症状が現れる。

それ以外にも週に3日くらい左の側頭部に頭痛が出やすい。

また数日前から耳の中が痛む。

鍼灸施術と経過について

【触診】

食後の胸焼け症状や痰が絡む症状があるので腹部と背中の触診を行いました。

触診の反応は喉の周辺や肩・肩甲骨内縁に強い筋肉の緊張がありました。

特に異物感がある「のどぼとけ」の左側を押すとこりがあり、痛みも強く訴えていました。

【施術】

まずは触診で炎症反応のあった筋肉のこりが胸焼けや痰の症状に影響していると考えました。

この首や肩周辺の筋肉のこりを緩めるため、頭・手・腕の鍼灸のツボに施術をしました。

施術後に改めて痛みと硬さがあった「のどぼとけ」の左側を押してみると痛みは2割程度まで解消されており、硬さは反対側と同じようにこりが消失していました。

ある程度、鍼灸の効果が現れているため2回目以降も引継ぎ同様の施術内容を行いました。

回を重ねる毎に異物感、胸焼けは解消し、10回目で「ほとんど気にならない、違和感もない」とのことで施術を終了しました。

頭痛は2回目以降から一度も起きておらず、予防ができていると判断しました。

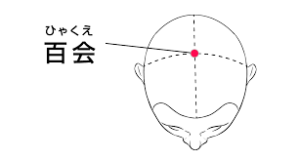

主に使用した鍼灸のツボ

・百会(ひゃくえ)

・合谷(ごうこく)

・温溜(おんる)

耳鼻咽喉科ではなく鍼灸施術が回復を早める

首や肩などを含めた喉の周辺の筋肉の緊張が間接的に胸焼けや痰の症状を引き起こしていると考えられました。

使用した鍼灸ツボは通常お腹の不調でよく使う事があるため、お腹の働きと肩、首、喉の関連性があることがわかります。

今回のケースは耳鼻咽喉科での薬物療法ではなく、病が悪化しない早い段階で鍼灸治療を開始できた事が短期間で改善ができた大きな要因であったと考えられます。

のどに痰が絡む原因は食道の嚥下能力の低下

のどに痰が絡んでしまう原因には、食道の飲み込む力が低下することによって起こる嚥下障害の可能性があります。

飲み込む力が低下すると、喉に食べ物が残ってしまってしまいます。

この喉に残った食べ物をそのまま放置していると、気管に唾液が入り込んでしまう危険があります。

そのような事態を招かないためにも、体は喉に残った食べ物を異物として判断し体外に排出しようとして、痰を出して残った食べ物と共に排出しようと反応します。

のどに起こる痰の役割とリスクについて

痰の役割は、体内に侵入した外敵(ウイルス・細菌・異物など)を分泌液によって絡めとり、口から外に排出して体を守ることです。

私たちが吸い込んだ空気は、気道を通って体内に入ります。

空気内に潜むこれらの外敵から身を守るために、気道は常に分泌液を出して潤いのある状態をキープしています。

これによって気道に外敵が侵入したとき、分泌液の量を増やして外敵を絡めとります。

この分泌液によって包まれた外敵は気道から口へと流れに沿って、肺→のど→口へと送り出されます。

これが痰として体外へ排出されているのです。

また痰とともに咳も同時に起こるのはいち早く体外へ外敵を追い出すためです。

そのため咳は無理に止めることは逆にリスクや新たな問題が起こる可能性を高めます。

【最新情報】胃の機能が低下すると食べ物が痰に変化する

【最新情報】

食後に起こる痰が絡む症状でお悩みの方を多くみてますと、共通している点があります。

それは「胃の消化機能が低下が起きている」ということです。

おそらく消化機能が低下していることで胃に送り込まれた食べ物が消化しきれず胃に停滞することで痰が発生していると考えられます。

この考えは東洋医学独自であり、この状態を「痰濁(たんだく)」といいます。

そのため痰を解消させるためには胃の消化機能を高めることが根本的な改善に必要です。

食後の痰が絡む症状は鍼灸で改善と予防ができる

このような食後に起こる痰の症状や胸焼け症状は先ほど解説したように筋肉のこりや自律神経の乱れによって起きている可能性があります。

その場合、病院などの医療機関では薬物による対処療法のみで根本的な改善までには至りません。

しかし、東洋医学に基づく鍼灸治療であれば鍼灸のツボを利用した施術によって体質を改善し、症状がでない健康な身体まで回復させることができます。

ぜひ、これらの症状や病気でお悩みの方は当院にご相談ください。

食後に痰が絡む【42歳女性 会社員(東京都在住)】

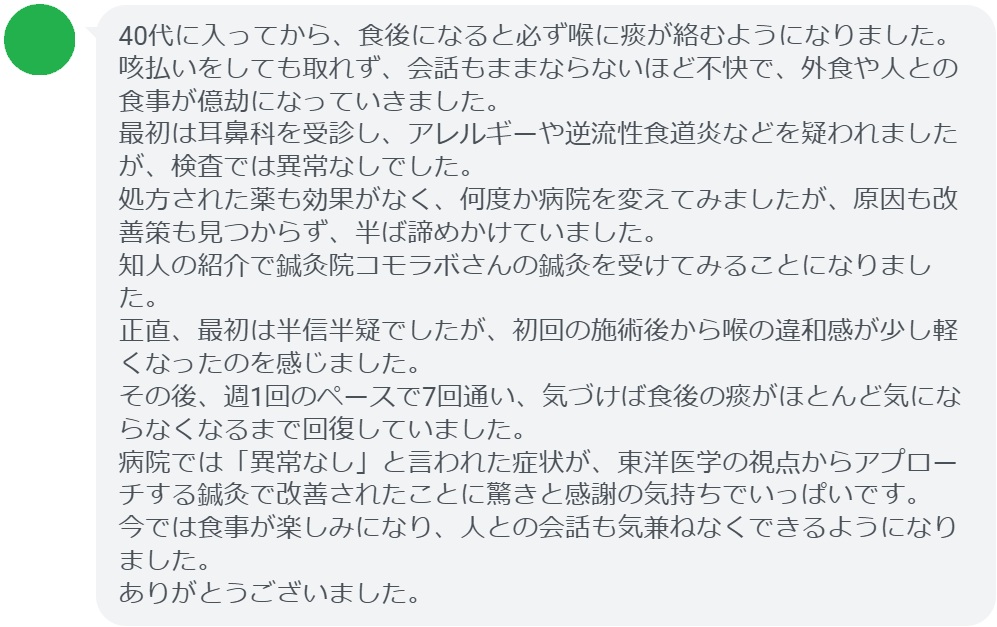

【食後に痰が絡む症状が改善された方の感想(口コミレビュー)】

・東京都在住/42歳女性

40代に入ってから、食後になると必ず喉に痰が絡むようになりました。

咳払いをしても取れず、会話もままならないほど不快で、外食や人との食事が億劫になっていきました。

最初は耳鼻科を受診し、アレルギーや逆流性食道炎などを疑われましたが、検査では異常なしでした。

処方された薬も効果がなく、何度か病院を変えてみましたが、原因も改善策も見つからず、半ば諦めかけていました。

知人の紹介で鍼灸院コモラボさんの鍼灸を受けてみることになりました。

正直、最初は半信半疑でしたが、初回の施術後から喉の違和感が少し軽くなったのを感じました。

その後、週1回のペースで7回通い、気づけば食後の痰がほとんど気にならなくなるまで回復していました。

病院では「異常なし」と言われた症状が、東洋医学の視点からアプローチする鍼灸で改善されたことに驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。

今では食事が楽しみになり、人との会話も気兼ねなくできるようになりました。

ありがとうございました。

実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。

下記のリンクから別ページでご覧ください。

鍼灸院コモラボ院長

ブログ管理・編集者

鈴木貴之(すずきたかゆき)

【国家資格・所属】

鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師、心理カウンセラー、メンタルトレーナー 治療家歴14年、日本東方医学会会員、脈診臨床研究会会員

神奈川県の鍼灸整骨院にて15年勤務(院長職を務める)

【施術経過の同意について】

本ブログに掲載する施術の経過の情報は「私は本施術の経過を匿名化して貴院のウェブサイトに掲載することに同意します。」と患者様から同意書を得ております。また氏名・連絡先は公開されません。

【医療受診の案内と施術の注意点】

次の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。強い胸痛、意識障害、急激な症状の悪化、高熱、持続する出血。鍼灸・整体は有益ですが、抗凝固薬服用中、出血傾向、妊娠初期、感染症の疑いがある方は施術前に必ず医師へ相談してください。

現在、JR三鷹駅北口に自律神経専門の鍼灸院コモラボにて様々な不調の患者様に鍼灸治療を行っている。

【SNS】

Youtube , Instagram , X(Twitter)

この症状に対する質問